Nach Organtransplantation

Mit Zelltherapie weniger Immunsuppressiva nötig

Werden bei Patienten nach Organtransplantation Verfahren der Zelltherapie genutzt, muss das Immunsystem zur Vermeidung von Abstoßungsreaktionen weniger stark unterdrückt werden.

Veröffentlicht:

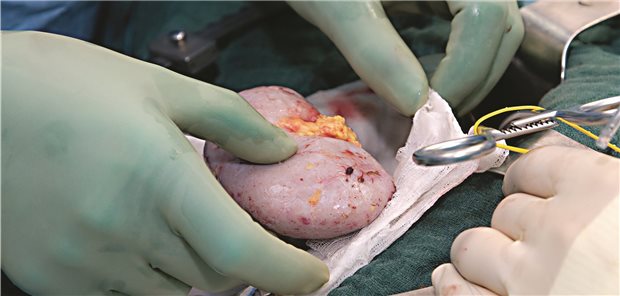

Eine Niere wird zur Transplantation vorbereitet. Werden die Organempfänger künftig im Anschluss an die Op auch mit einer Zelltherapie behandelt?

© horizont21 / stock.adobe.com

Berlin. Weniger Virusinfektionen nach Organtransplantationen – das ist ein Vorteil, den sich Transplantations-Mediziner erhoffen, wenn sie Organempfänger mit Zelltherapie-Verfahren behandeln. Dadurch sollen, wenn möglich, Immunsuppressiva eingespart werden können.

In einer großangelegten internationalen Studie unter Federführung des Universitätsklinikums Regensburg (UKR) und der Charité – Universitätsmedizin Berlin sei die Verträglichkeit neuer Ansätze für die Zelltherapie bei Nierentransplantationen nachgewiesen worden, teilt die Charité mit.

Das Immunsystem müsse hierbei zur Vermeidung von Abstoßungsreaktionen weniger stark unterdrückt werden. Somit könnten Nebenwirkungen wie Virusinfektionen vermieden werden.

Bei der Zelltherapie werden bestimmte Immunzellen außerhalb des Körpers vermehrt und dann zur Infusion bei Organempfängern verwendet, um auf diese Weise eine selbsterhaltende Immunregulation wiederherzustellen.

Im Test: Regulatorische T-Zellen, Makrophagen, dendritische Zellen

Die Forscher haben die Sicherheit und Wirksamkeit der Zelltherapie bei Nierentransplantation sowie den Einfluss auf das Immunsystem getestet (The Lancet 2020; online 23. Mai). In mehreren Zentren weltweit wurden hierfür verschiedene regulatorische Zellprodukte mit einem standardisierten Protokoll entwickelt und dann in getrennten klinischen Studien untersucht, wie die Charité in ihrer Mitteilung berichtet.

Diese Therapien, die bei Patienten vor oder nach einer Nierentransplantation angewendet wurden, hätten regulatorische T-Zellen umfasst und Makrophagen sowie dendritische Zellen, die entzündungshemmende Botenstoffe produzieren.

Die gebündelten Ergebnisse seien dann mit denen einer Gruppe von Patienten verglichen worden, die eine Standardbehandlung mit Immunsuppressiva erhielten. Die Patienten wurden über weitere 60 Wochen betreut und untersucht.

Akute Abstoßungsreaktionen nicht häufiger

„Mit der neuen Zelltherapie konnte die immunsuppressive Behandlung in etwa 40 Prozent der Patienten vermindert und so das Risiko für Nebenwirkungen minimiert werden“, wird die Erstautorin der Studie, Professor Birgit Sawitzki vom Institut für Medizinische Immunologie am Campus Virchow-Klinikum, zitiert.

Zugleich hätten sich die regulatorischen Zellen als eine ebenso sichere Behandlung wie die üblichen Medikamente erwiesen und nicht häufiger zu akuten Abstoßungen geführt. Besonders beeindruckend sei, so Sawitzki, „dass keiner der Patienten nach Verabreichung der regulatorischen Zellen an einer Infektion mit gefährlichen Herpesviren erkrankte, die nach einer Transplantation oft zu Komplikationen führen.“

Das Team um Sawitzki war in der Studie vor allem für den Aufbau und die Durchführung eines standardisierten Immunmonitorings zuständig, also einer Beobachtung verschiedener Immunzellen im Blut, heißt es in der Mitteilung.

„Die Patienten wiesen vor der Transplantation eine veränderte Zusammensetzung der Immunzellen auf, und ihr Normalzustand konnte durch die regulatorischen Zellen deutlich besser als durch eine Standardtherapie wiederhergestellt werden“, erklärt Sawitzki. „Es bestehen damit neue, sichere Therapiemöglichkeiten, mit denen die Dosierung der üblichen immunsuppressiven Medikamente reduziert und das Risiko von Virusinfektionen gesenkt werden kann.“

Weitere größere Studien werden folgen, um die Wirksamkeit der regulatorischen Zelltherapie zu bestätigen. (mal)