Studie mit 65.000 Frauen

Parodontitis als Risikofaktor für Krebs?

Ist eine Zahnbettentzündung ein Risikofaktor für bestimmte Krebsarten? Innerhalb einer großen Kohorte postmenopausaler Frauen haben US-Forscher signifikante Zusammenhänge gefunden – insbesondere für ein Karzinom.

Veröffentlicht:

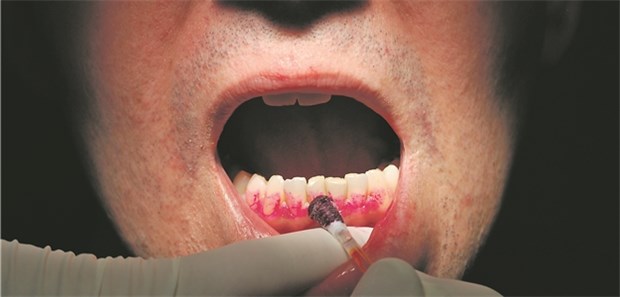

Parodontitis geht wohl mit einem erhöhten Krebsrisiko einher, wie eine aktuelle Studie bestätigt.

© Eric Fahrner / Fotolia

HOUSTON. Hinweise, dass eine Parodontitis, umgangssprachlich oft auch als Parodontose bezeichnet, möglicherweise mit einem erhöhten Krebsrisiko einhergeht, gibt es in der Literatur mehrfach. So ergab eine Studie mit knapp 50.000 männlichen Angehörigen des US-Gesundheitswesens ein um 14 Prozent erhöhtes Gesamtkrebsrisiko bei Teilnehmern mit nachgewiesener Zahnbetterkrankung.

Dr. Ngozi N. Nwizu von der School of Dentistry in Houston und ihr Team haben diese Zusammenhänge nun an Teilnehmerinnen der Women's Health Initiative Observational Study (WHI-OS) untersucht (Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2017, 26: 1255–65).

An der prospektiven Studie beteiligt waren 65.869 postmenopausale Frauen im Alter zwischen 50 und 79 Jahren.

Fragebogen nach fünf Jahren

Das Vorliegen einer Parodontitis hatten die Wissenschaftler per Fragebogen erfasst, den die Frauen routinemäßig im fünften Jahr nach Studieneinschluss (dieser lag zwischen 1994 und 1998) vorgelegt bekamen. Krebsfälle wurden über regelmäßige Fragebogen-Updates identifiziert, die den Teilnehmerinnen bis zum Jahr 2013 jährlich zugesandt wurden. Die Krebsfälle wurden durch Patientenakten bestätigt.

Über einen Zeitraum von im Mittel 8,3 Jahren erkrankten insgesamt 7149 Teilnehmerinnen an Krebs; das entspricht einer jährlichen Rate von 1,4 Prozent. Am häufigsten handelte es sich um Brustkrebs (2416 Fälle), gefolgt von Bronchialkarzinomen (855) sowie Tumoren an Kolon und Rektum (639).

478 Fälle betrafen den oberen und 712 den unteren Verdauungstrakt. 17.103 Frauen gaben an, im Untersuchungszeitraum wenigstens einmal vom Zahnarzt die Diagnose "Parodontitis" erhalten zu haben.

Signifikates Risiko

Laut Nwizu und ihren Kollegen war das Vorliegen der Zahnbetterkrankung signifikant mit einer Krebsdiagnose assoziiert: Das Risiko, an irgendeinem bösartigen Tumor zu erkranken, war gegenüber Frauen ohne Parodontitis um 14 Prozent erhöht, und zwar auch nach Berücksichtigung wichtiger Störfaktoren wie Alter, Rauchen und BMI.

Unter den einzelnen Tumorentitäten war der Zusammenhang mit Ösophaguskarzinomen am stärksten ausgeprägt: Frauen mit Parodontitis waren diesbezüglich mehr als dreimal so gefährdet wie ohne Zahnbetterkrankung.

Bemerkenswert war auch die Risikoerhöhung um 73 Prozent für ein Gallenblasenkarzinom. Für ein Lungenkarzinom war das Risiko um 31 Prozent, für ein Melanom um 23 Prozent und für Brustkrebs um 13 Prozent erhöht.Dass das Krebsrisiko nicht nur durch das Rauchen beeinflusst war, zeigten die nach Rauchstatus stratifizierten Daten: So fand sich nicht nur bei aktuellen und ehemaligen Raucherinnen ein signifikanter positiver Zusammenhang zwischen Parodontitis und Gesamtkrebsrisiko (HR 1,20 bzw. 1,21), sondern auch bei Frauen, die nie in ihrem Leben zur Zigarette gegriffen hatten (HR 1,12).

Bei Letzteren war die Assoziation mit einer Tumorerkrankung im oberen Verdauungstrakt am deutlichsten (Risikoerhöhung um mehr als das Doppelte gegenüber Frauen ohne Parodontitis). Aber auch Melanome traten bei Nichtraucherinnen mit Parodontitis mit signifikant – immerhin um 42 Prozent – erhöhter Wahrscheinlichkeit auf.

Unklare Pathomechanismen

Die Studie habe gezeigt, dass eine Zahnbetterkrankung mit einem erhöhten Risiko, an Krebs zu erkranken, verbunden sei, und zwar unabhängig vom Rauchstatus, so das Fazit von Nwizu und ihren Mitarbeitern. Welche Pathomechanismen daran beteiligt sind, sei dagegen noch unklar.

Die Forscher vermuten, dass Pathogene wie Porphyromonas gingivalis aus dem Zahnhalteapparat entweder mit dem Speichel, per Aspiration oder über die Blutbahn an den Zielort gelangen, wo sie eine noch unbekannte Schadwirkung auslösen.

Möglicherweise spielten dabei molekulare Prozesse wie die Aktivierung von Toll-like-Rezeptoren, die Induktion von DNA-Mutationen oder das Interferieren mit Reparaturmechanismen eine Rolle.

Weitere Studien müssen zeigen, ob sich die Zusammenhänge für einzelne Organsysteme bestätigen und wie es gegebenenfalls zur Krebsentstehung kommt. Ob die Parodontitis wirklich für sich genommen das Karzinomrisiko steigen lässt, ist mit einer Kohortenstudie wie der vorliegenden jedenfalls nicht zu ergründen.