Kontinuierliche Druckmessung

Sport lässt den Augeninnendruck steigen

Mithilfe einer sensorgestützten, kontinuierlichen intraokulären Druckmessung hat ein Forschungsteam nachgewiesen, dass der Augeninnendruck während körperlicher Anstrengungen steigt. Unklar ist, was das für Glaukompatienten bedeutet.

Veröffentlicht:

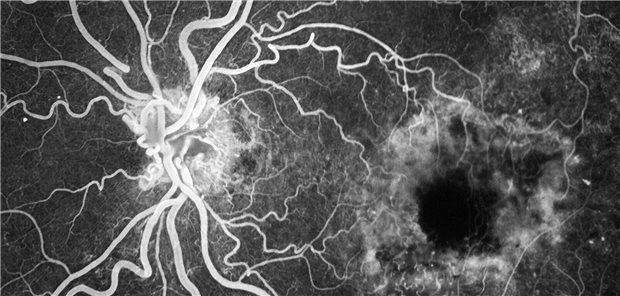

Die Studienteilnehmer bekamen einen Sensor ins Auge implantiert, der den Augeninnendruck auch während körperlicher Belastung kontinuierlich messen konnte. (Symbolbild)

© rh2010 / stock.adobe.com

Magdeburg. Der auf körperliche Aktivitäten bezogene Augeninnendruck ist bis dato nur jeweils vor und nach, nicht aber während des sportlichen Teils der Untersuchung gemessen worden.

Eine Arbeitsgruppe um Vincenzo Pennisi von der Universitätsaugenklinik in Magdeburg hat dieses Problem mit einem intraokulär implantierten Sensor umgegangen, der eine kontinuierliche telemetrische Messung des Drucks auch während der Belastung ermöglicht (Br J Ophthalmol 2025; online 2. Mai).

Zugelassen ist der sulcusfixierte Sensor für Patienten mit Katarakt und gleichzeitigem Glaukom, implantiert wird er während der Kataraktoperation. Das ist teuer und invasiv, die Zahl solcher Patienten gering.

Belastung auf 75 Watt mittels Fahrradergometer

Über entsprechend wenige Teilnehmer verfügte die Studie des Teams um Pennisi: sechs Männer und vier Frauen im Alter zwischen 67 und 79 Jahren. Sie wurden auf ein Fahrradergometer gesetzt und ihre Belastung über zehn Minuten hinweg von 0 auf 75 Watt gesteigert. Danach folgte eine zweiminütige Ruhephase.

Der durchschnittliche intraokuläre Druck stieg von 15,4 mmHg vor auf 18,0 mmHg unter Belastung mit 75 Watt. In der Ruhephase ging der Augeninnendruck auf 14,4 mmHg zurück.

Bei acht der zehn Probanden sank der Druck in Ruhe nach der Belastung unter den Ausgangswert, die Differenz war statistisch nicht signifikant. Bei den beiden übrigen Teilnehmern lag der Druck höher als zu Beginn.

Steigender Blutdruck nicht grundsätzlich ungünstig für Glaukompatienten

Der Augeninnendruck unter Belastung korrelierte stark mit dem systolischen Blutdruck und der Herzfrequenz. Das könnte mit Blick auf den intraokulären Druck einerseits ein ungünstiges Zeichen für Glaukompatienten sein.

Andererseits bedeutet der gleichzeitig steigende Blutdruck wahrscheinlich, dass auch der okuläre Perfusionsdruck steigt. Schädlichen Einflüssen des Augeninnendrucks auf die Perfusion des Sehnervenkopfes wirkt das womöglich entgegen.

Variabilität als modifizierender Faktor

Glaukom: Wie beeinflusst der Blutdruck den Gesichtsfeldverlust?

Pennisi und Kollegen weisen aber darauf hin, dass auch das Gegenteil der Fall sein könne – dann nämlich, wenn die Autoregulation der retinalen Blutgefäße verändert sei, wie das von manchen Autoren für bestimmte Glaukomformen vermutet werde. Ein Anstieg des Blutdrucks über die autoregulative Kapazität hinaus könne Glaukompatienten dann wiederum schaden.

Um die Mechanismen besser zu verstehen, seien jedenfalls weitere und größere Studien mit Glaukompatienten nötig, in denen die körperliche und besonders die kardiovaskuläre Verfassung der Teilnehmer besser definiert sein sollten, so Pennisi und Kollegen.