Maligne Transformation

Warum Körperzellen beim Krebs plötzlich bösartig werden

Um zur Krebszelle zu werden, muss eine Körperzelle Fähigkeiten erwerben, die sie normalerweise nicht hat. Je besser Forscher verstehen, was bei dieser malignen Transformation passiert, umso größer sind die Chancen auf gezielte Behandlungsstrategien.

Veröffentlicht:

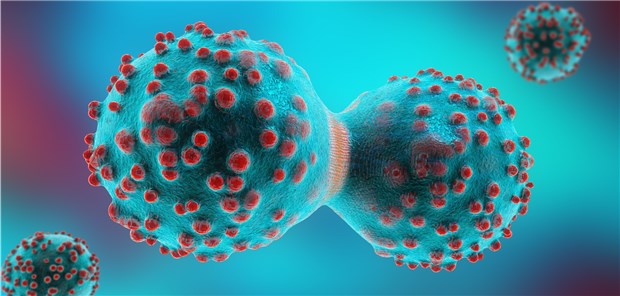

Mitose unter elektronenmikroskopischer Sicht: Eine Krebszelle teilt sich.

© Christoph Burgstedt / stock.adobe.com

Berlin. Krebs wird oft als Schicksalsschlag wahrgenommen und mit Bedeutung überladen. Tatsächlich kann eine Krebserkrankung aber auf zellulärer Ebene als ein nahezu natürlicher Prozess verstanden werden, eine erworbene genetische Erkrankung, die ein bisschen mit externen Faktoren und eine ganze Menge mit Statistik und Evolution zu tun hat.

„Krebs basiert auf Veränderungen der DNA, die dazu führen, dass eine Zelle Vorteile gegenüber benachbarten Zellen hat und umliegendes Gewebe verdrängt“, so Dr. Meike Vogler vom Institut für Tumorforschung in der Pädiatrie an der Universität Frankfurt.

DNA-Reparatur wird ausgeschaltet

Ob Krebs entsteht oder nicht, hängt aber nicht nur von den genetischen Veränderungen ab. Entscheidend ist auch, ob es einer Zelle gelingt, problematische Veränderungen wieder rückgängig zu machen. Das passiert ständig:

Vogler rechnete vor, dass es bei jeder sich replizierenden Körperzelle pro Tag zu circa 60.000 Mutationen kommt – ohne dass das irgendwelche Folgen hätte. Die Mutationen an sich sind also nicht das Problem: „Zu Krebs kommt es nur dann, wenn in replizierenden Zellen Mutationen auftreten und gleichzeitig die DNA-Reparatur ausgeschaltet wird“, so Vogler beim DKK 2020 in Berlin.

Dieses Gesamtgleichgewicht zwischen Mutation und Reparatur ist es, worauf wiederum Umweltfaktoren wirken: „Die starken regionalen Unterschiede bei den Krebsinzidenzen liegen nicht vorrangig an unterschiedlichen Gesundheitssystemen und auch nicht vorrangig an der Ethnizität. Sie gehen vor allem auf unterschiedliche Umweltfaktoren zurück“, so Vogler. Das Paradebeispiel dafür sind die Japaner, die in die USA ziehen und bei denen sich die Magenkrebsinzidenz innerhalb von nur einer Generation an das US-Niveau anpasst.

Welche spezielle Fähigkeiten haben Krebszellen?

Ist ein Krebs erst einmal entstanden, dann wird er durch bestimmte Fähigkeiten der Krebszellen in Gang gehalten, die andere Zellen nicht besitzen. Diese Fähigkeiten gelte es zu verstehen, wenn bessere Krebsmedikamente entwickelt werden sollen, so Vogler.

Erfolgsgeschichten dieses translationalen Herangehens an die Krebsforschung waren unter anderem die VEGF-Hemmung, die sich gegen die Fähigkeit vieler Tumorzellen richtet, eine Gefäßneubildung zu induzieren. Die PARP-Hemmung setzt bei der genetischen Instabilität an, und immunaktivierende Therapien wie anti-CTLA4-Antikörper verringern die Fähigkeit von Krebszellen, dem Immunsystem auszuweichen.

Berichte & Videos vom DKK

Highlights vom Deutschen Krebskongress 2020

Vogler selbst hat sich in eigenen Forschungsarbeiten mit der Apoptose-Hemmung beschäftigt, einer weiteren typischen Eigenschaft vieler Krebszellen. Der natürliche Zelltod, der Zellen, die nicht mehr funktionieren, ohne Entzündungsreaktion „abräumt“, ist ein wichtiger Mechanismus, mit dem sich Gewebe vor einer malignen Transformation schützen.

2016 wurde der BCL2-Hemmer Venetoclax zugelassen, das erste Medikament, das spezifisch krebshemmend wirkte, indem es bei unterschiedlichen Leukämien, vor allem CML und AML, die Apoptose-Hemmung rückgängig machte.

Interessanter Ansatzpunkt: Apoptose

Nicht nur für hämatologische, auch für solide Tumore sei die Apoptose ein vielversprechender therapeutischer Ansatzpunkt, betonte Vogler. Bei den soliden Tumoren gibt es mit dem MCL1-Protein ein dem BCL2 in seiner Wirkung sehr ähnliches, anti-apoptotisches Eiweiß, für das im Jahr 2016 der erste spezifische Hemmstoff beschrieben wurde. Seit einigen Monaten würden MCL1-Hemmstoffe jetzt bei unterschiedlichen Indikationen von den Unternehmen Novartis, Amgen und AstraZeneca in klinischen Studien evaluiert.

Wie bei allen Medikamenten, die grundlegende zelluläre Prozesse adressieren, kann es dabei zu unerwünschten Wirkungen kommen. Die Studienärzte müssen deswegen genau hinsehen. Bei einer der MCL1-Hemmer-Studien sei die Rekrutierung wegen Kardiotoxizität derzeit ausgesetzt, so Vogler.

Aber das gehört zur klinischen Forschung dazu: Wie eine Krebserkrankung entsteht auch therapeutischer Fortschritt nicht über Nacht.