Chemie adé

Wie Elektronen Impfungen sicherer machen

Üblicherweise werden Viren für Impfungen durch Chemikalien abgetötet. Forscher gehen einen anderen Weg und bestrahlen sie mit Elektronen. Das bringt entscheidende Vorteile - und könnte auch für andere Untersuchungen nützlich sein.

Veröffentlicht:

Mit Elektronenstrahlung wollen Forscher Viren abtöten, indem sie ihre molekulare Strukturen zerstören. Das könnte Impfungen deutlich preiswerter machen.

© EzumeImages/ Thinkstock/ iStock

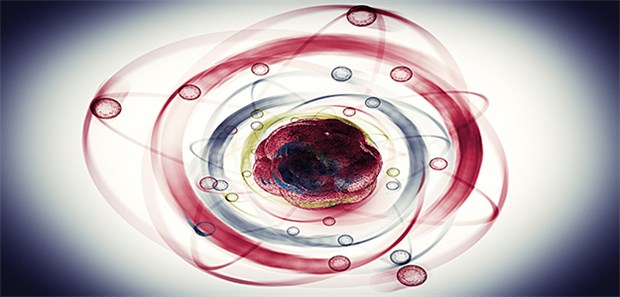

LEIPZIG. Kinderlähmung, Grippe, Hepatitis A: Ein kleiner Pieks – und Krankheitserreger haben keine Chance. Die meisten Impfungen beruhen auf Totimpfstoffen, die Erreger können dem Patienten also nichts mehr anhaben. Dennoch erkennt das Immunsystem sie und bildet die entsprechenden Antikörper und damit einen wirksamen Schutz.

Bislang tötet man die Erreger mit Chemikalien, üblicherweise mit Formaldehyd, erinnert das Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie IZI. Das bringe jedoch mehrere Nachteile mit sich: Formaldehyd ist – wie andere verwendete Chemikalien – giftig.

Um die Risiken für Mensch und Umwelt gering zu halten, kommen die Substanzen nur stark verdünnt zum Einsatz. Die Erreger müssen daher lange in der Chemikalie lagern, bis sie abgetötet sind.

Formaldehyd greift Proteine an

So braucht Formaldehyd etwa zwei Wochen, um Polio-Viren den Garaus zu machen. Dieser Zeitaufwand ist für die Industrie ein Nachteil. Zudem greift Formaldehyd auch die Proteine der Viren an, gegen die das Immunsystem Antikörper bildet. Es verändert die Viren also, die Wirksamkeit des Impfstoffs sinkt.

Eine vielversprechende Alternative haben Forscher der Fraunhofer-Institute für Zelltherapie und Immunologie IZI, für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB, für Organische Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP und für Produktionstechnik und Automatisierung IPA entwickelt.

"Wir bestrahlen die Erreger mit nieder-energetischen Elektronen", wird Dr. Sebastian Ulbert, Arbeitsgruppenleiter am IZI, in einer Mitteilung des IZI zitiert. Statt mehreren Tagen oder gar Wochen reichen einige Millisekunden aus, um die Viren oder Bakterien abzutöten.

Vorteile bei Elektronenbeschuss

Das bedeute einerseits einen wesentlich geringen Zeitaufwand für die Impfstoffherstellung. Andererseits zerstörten die Elektronen nur die Nukleinsäuren der Viren und Bakterien, während deren Proteine heil bleiben.

Die Bestandteile, auf die das Immunsystem mit der gewünschten Immunantwort reagiert, sind also auch nach der Bestrahlung noch intakt. Ein weiterer Vorteil: Es fallen keine giftigen Chemikalien an.

Zwar gibt es schon lange Versuche, die Erreger mittels Strahlung abzutöten – allerdings war der experimentelle Aufwand bislang kaum zu stemmen.

So konnte beispielsweise die radioaktive Bestrahlung aus Sicherheitsgründen nur hinter dicken Mauern stattfinden, keinesfalls in den Produktionshallen der pharmazeutischen Industrie. "Die Bestrahlung mit den niederenergetischen Elektronen ist dagegen in einem normalen Labor möglich", so Ulbert in der IZI-Mitteilung.

Im Labormaßstab, also mit etwa zehn bis 15 Millilitern, belegten die Forscher bereits, dass das Verfahren einwandfrei funktioniert: Die Viren sind nachweislich abgetötet, und in ersten Tests im Tiermodell bewies der Impfstoff einen umfassenden Schutz.

Wie kann man größere Mengen Impfstoff dadurch herstellen?

In einem nächsten Schritt wollen die Forscher die Viren nun auch in großen Mengen inaktivieren. Das ist jedoch nicht so leicht: Denn die Elektronen dringen weniger als einen Millimeter tief in die Flüssigkeit ein, in der die Viren schwimmen. Die bestrahlte Flüssigkeit muss also in dünnen Schichten vorliegen.

Die Forscher entwickeln nun zwei entsprechende Prototypen für die automatische Inaktivierung der Erreger, finanziert von der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, berichtet das IZI in seiner Mitteilung.

Der erste Prototyp sei fast fertig: Bei ihm wird die Lösung für die Bestrahlung in Beutel abgefüllt – die Beutel sorgen dafür, dass die Flüssigkeitsschicht dünn genug bleibt.

Bei einem zweiten Ansatz erzeugen die Forscher den dünnen Flüssigkeitsfilm, indem sie die Lösung über Rollen laufen lassen.

Weitere Eisnatzmöglichkeiten denkbar

In etwa fünf Jahren, so hoffen sie, könnten die klinischen Studien für die Impfstoff-Herstellung beginnen.

Die neue Technik beschränkt sich jedoch nicht allein auf Impfsubstanzen. "Über die Elektronenbestrahlung können wir auch Hochsicherheitsmaterial inaktivieren, ohne es zu zerstören", so Ulbert.

Dann könnten beispielsweise Blutproben von Ebola infizierten Patienten so behandelt werden, dass sie sich gefahrlos in normalen Laboren untersuchen lassen. (eb)