Hintergrund

"Hautfabrik" könnte bald wie am Fließband Hautstücke für Verbrennungsopfer liefern

Haut- und Knorpeltransplantationen sind nichts Ungewöhnliches mehr. Jetzt aber wird die Züchtung automatisiert. Am Fraunhofer-Institut in Stuttgart ist eine Hautfabrik entstanden.

Veröffentlicht:

Eine Hautprobe wird in der Produktionsanlage zerkleinert.

© Fraunhofer IGB

Nach einem schweren Grillunfall wird ein Patient mit großflächigen Verbrennungen in ein Verbrennungszentrum geflogen. Dort starten nicht nur die üblichen intensivmedizinischen Maßnahmen, sondern die Spezialisten entnehmen alsbald an mehreren Stellen intakte Haut, die sofort in die hauseigene Hautfabrik zwei Stockwerke tiefer gebracht wird. Dort wird vollautomatisch innerhalb von drei Wochen die Hautfläche verhundertfacht, so dass körpereigene Transplantate für den Patienten zur Verfügung stehen.

So oder ähnlich könnte bereits in wenigen Jahren Tissue engineering in den medizinischen Alltag einziehen. Denn die "Hautfabrik" gibt es schon, entwickelt von Wissenschaftlern am Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik (IGB) in Stuttgart. Und was mit Haut funktioniert, sollte auch mit anderen Geweben klappen, sagt Professor Heike Walles, Abteilungsleiterin Zellsysteme am IGB. Beispiel: Knorpelzellen zum Beheben von Gelenkdefekten.

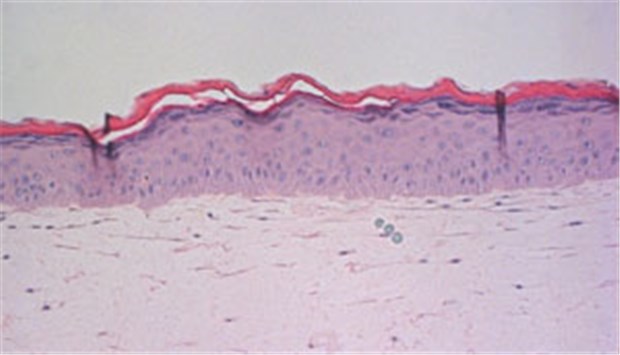

Dreidimensionales künstliches Hautäquivalent mit Hornschicht

© Fraunhofer IGB

Die Produktion eines dreidimensionalen Hautäquivalents beginnt mit der automatischen Extraktion der Fibroblasten und Keratinozyten aus der Hautprobe. Noch stammen die Gewebeproben - nach Zustimmung der Patienten - aus Eingriffen, etwa Beschneidungen. Fibroblasten und Keratinozyten werden dann getrennt in Bioreaktoren kultiviert und vermehrt.

Die dermalen Fibroblasten, eingebettet in eine Biomatrix, bilden die Unterlage für die darauf ausgesäten Keratinozyten. Auf diese Weise bildet sich schließlich eine mehrschichtige Epidermis mit Stratum basale, spinosum und granulosum sowie der Hornschicht.

Nicht jedes Detail möchte Walles preisgeben, etwa wie die Maschine die Zelltypen differenziert - eine Schlüsseltechnik, die sich das IGB hat patentieren lassen. Gründe, warum man Hauttransplantate nicht wie bisher manuell, sondern vollautomatisch fertigen möchte, sind der hohe Bedarf an hochwertigen Hautmodellen mit geringen qualitativen Schwankungen. Der gesamte Produktionsprozess ist begleitet von standardisierten nichtinvasiven Kontrollen. Es handelt sich um eine kontinuierliche Produktion, die Lieferengpässe ausschließt. Das Produkt ist deutlich kostengünstiger als mit den herkömmlichen manuellen Verfahren. 5000 briefmarkengroße Hautstücke pro Monat könne die Anlage produzieren, heißt es.

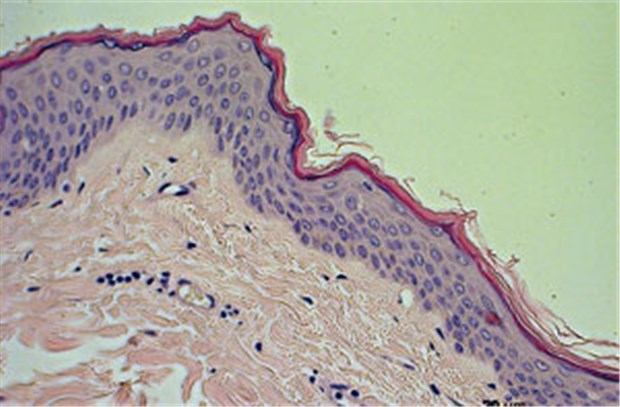

Gewebeschnitt durch die menschliche Haut.

© Fraunhofer IGB

Vor allem die chemische, pharmazeutische oder auch die Kosmetikindustrie hat großes Interesse an derartigen Gewebemodellen, zum Beispiel für Toxizitätstests in vitro, denn damit würden sich Tierversuche erübrigen. Im Angebot sind verschiedene Hauttypen, etwa getrennt nach Geschlecht oder Lichtempfindlichkeit. Engländer haben zum Beispiel Phototyp 1, Nigerianer haben Phototyp 5, erläutert Walles. Je nach Melanozytengehalt der Haut sind ihre Reaktionen auf Chemikalien in Kombination mit Sonneneinstrahlung verschieden.

Allerdings müssen diese Hautmodelle in den kommenden Monaten noch validiert werden, um nachzuprüfen, ob die Reaktionen in Tests tatsächlich dem entsprechen, was in vivo passiert. Außerdem werden am IGB zum Beispiel auch Darm-, Leber- und Tracheamodelle für pharmakologische und toxikologische Untersuchungen entwickelt. Ein Faszienmodell soll der Untersuchung von Hernien und deren Ursachen dienen.

Zudem möchten die Wissenschaftler vom IGB nun den Schritt in die Klinik wagen und zum Beispiel mit Universitätskrankenhäusern Kontakte knüpfen, um das Know-how in medizinische Anwendungen an Patienten umzusetzen. Womöglich wird man künftig noch nicht einmal Gewebebiopsien benötigen. Dann nämlich wenn es gelingt, induziert pluripotente Stammzellen (IPS-Zellen) etwa zu Hautzellen zu differenzieren. Auch diese Entwicklung der regenerativen Medizin läuft bereits.