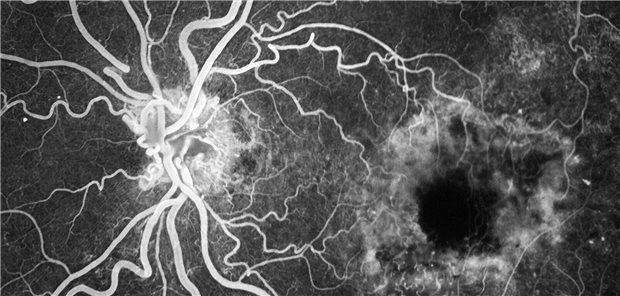

Retinopathie

Check-up mindestens alle zwei Jahre

Hausärzte müssen die regelmäßigen Augenuntersuchungen koordinieren.

Veröffentlicht:Bis zu einem Drittel der Typ-2-Diabetiker hat bei Diagnosestellung eine milde Retinopathie. Diese beeinträchtigt nicht die Sehstärke. Daher ist das Retinopathie-Screening so wichtig: Die spezifische Therapie kann dann frühzeitig erfolgen. Bei Typ-2-Diabetes soll bereits mit der Erstuntersuchung ein augenärztliches Screening stattfinden. So steht es in der Nationalen Versorgungsleitlinie "Prävention und Therapie von Netzhautkomplikationen bei Diabetes". Für Patienten mit Typ-1-Diabetes gilt dies ab dem elften Lebensjahr oder nach einer Diabetesdauer von fünf Jahren. Die Koordination und das Erinnern der Patienten an die augenärztlichen Untersuchungen ist nach Auffassung der Leitlinien-Autoren Aufgabe des Haus- oder spezialisierten Facharztes.

Besteht keine diabetische Netzhautveränderung, wird ein Screening-Intervall von zwei Jahren empfohlen, es sei denn, das ophthalmologische oder allgemeine Risiko ist erhöht. Solche Risikokonstellationen sind zum Beispiel ein erhöhter HbA1c-Wert, Hypertonie oder eine diabetische Nephropathie. "Es ist gut belegt, dass das gleichzeitige Vorliegen einer diabetischen Nephropathie den Verlauf der Retinopathie ungünstig beeinflusst", schreiben der Mannheimer Endokrinologe Professor Hans-Peter Hammes und der Augenarzt Privatdozent Klaus Lemmen aus Düsseldorf im Deutschen Gesundheitsbericht "Diabetes 2017". Dies umso mehr, wenn sich eine renal bedingte Anämie oder ein therapierefraktärer Bluthochdruck hinzugeselle. Auch Schwangerschaft oder, bei Typ-1-Diabetes, männliches Geschlecht gelten als Risikofaktoren.

Sind bereits Netzhautveränderungen eingetreten, müssten, je nach Schweregrad, mindestens alle sechs Monate sorgfältige Wiederholungsuntersuchungen stattfinden, so Hammes und Lemmen. Das Therapieziel besteht dann im Wesentlichen darin, Schlimmeres zu verhindern. Aus kardioprotektiven Gründen verordnete Acetylsalicylsäure erhöht nicht das Risiko einer retinalen Blutung, kann also weiter eingenommen werden, sie hat aber auch keinen günstigen Einfluss auf den Verlauf der diabetischen Retinopathie. Ebenso hat Clopidogrel keinen Effekt auf geringfügige Blutungsereignisse wie Glaskörperblutungen. Die allgemeine internistische Therapie bei diabetischer Retinopathie lehnt sich an die Sekundärprävention nach Herzinfarkt an. Wichtig ist zudem der Hinweis der Experten, dass eine rapide Blutzuckersenkung, wie sie mit neuen Therapeutika oder nach bariatrischer Therapie auftreten kann, eine bestehende Retinopathie vorübergehend verschlechtern kann. Vor Intensivierung der Diabetestherapie ist daher die Funduskontrolle empfehlenswert.

Spezielle augenärztliche Behandlungsoptionen sind die Laserkoagulation sowie bei Makulaödem mit Fovea-Beteiligung und Visuseinschränkung die intravitreale Medikamenteneingabe mit VEGF-Inhibitoren, wenn ein positiver Effekt auf die Sehfähigkeit erwartet werden kann. (ner)