Gene steuern die Nikotinabhängigkeit

Rauchverbote in öffentlichen Räumen, die vor kurzem in Deutschland ausgeweitet wurden, und hohe Preise für Zigaretten verringern offenbar den Zigarettenkonsum. Allerdings: Ob jemand von Nikotin abhängig wird und es schafft, mit dem Rauchen wieder aufzuhören, wird nach aktuellen Studiendaten auch von Genen beeinflusst.

Veröffentlicht:

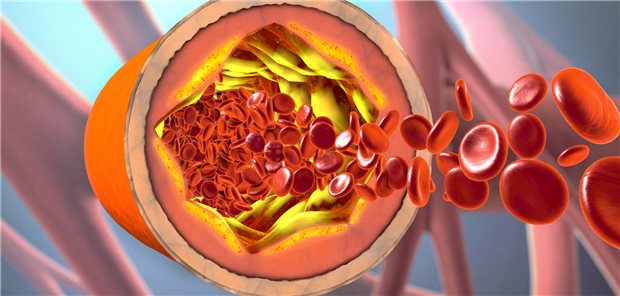

Ein erhöhtes Risiko für Nikotinabhängigkeit könnte sich künftig mit Gentests vorhersagen lassen.

© Foto: Vojtech Vlkwww.fotolia.de

Die Frage, wie Erbmerkmale das Risiko beeinflussen, mit dem Rauchen anzufangen, den Zigarettenkonsum zu steuern sowie die Fähigkeit, sich das Verhalten wieder abzugewöhnen, war ein Themenschwerpunkt bei der Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO) in Chicago. Eine mögliche praktische Konsequenz der besseren Kenntnisse über die genetischen Komponenten der Nikotinabhängigkeit könnten Tests auf Risikogene bei Jugendlichen sein. Allerdings seien die ethischen Aspekte und gesundheitlichen Vorteile solcher Gentests noch lange nicht ausdiskutiert, sagte Professor Gary Swan vom Center of Health Sciences SRI International in Menlo Park im US-Bundesstaat Kalifornien.

Interaktionen zwischen Genen und Umwelt bedeutsam

Eine andere Anwendung der aktuellen Forschung könnte darin liegen, Entwöhnungstherapien an das genetische Profil des Rauchers anzupassen. "Rauchen ist ein komplexes Geschehen: Soziale Komponenten spielen eine Rolle, aber auch psychologische und neurobiologische Komponenten, und für diese sind wiederum Interaktionen von Genen untereinander, aber auch zwischen Genen und Umwelt von Bedeutung", sagte Professor Margaret R. Spitz vom M. D. Anderson Cancer Center in Houston im US-Staat Texas. Dass die Abhängigkeit von Nikotin eine klare genetische Komponente enthalte, hätten Studien mit eineiigen und zweieiigen Zwillingen ergeben: Es gebe eine größere Übereinstimmung (Konkordanz) im Rauchverhalten zwischen unabhängig von einander aufgewachsenen Zwillingen als zwischen nicht verwandten Gleichaltrigen. Diese Konkordanz sei bei eineiigen Zwillingen ausgeprägter als bei dizygoten Geschwistern.

Es gebe mittlerweile mindestens 25 Studien, in denen im gesamten Erbgut nach Assoziationen zwischen Erbmerkmalen und Rauchen gesucht worden sei, sagte Swan. Die meisten Kandidaten-Gene lägen auf den Chromosomen 6, 8 und 15. Viele von ihnen seien an der Bindung und dem Abbau von Nikotin und Opioiden beteiligt.

Die Bindung von Nikotin an die entsprechenden Rezeptoren löst bekanntlich die Freisetzung von Neurotransmittern wie Dopamin aus. Der Botenstoff hat einen Wohlfühleffekt und verbessert die Kognition. Bei Langzeitrauchern treten neurobiologische Gewöhnungseffekte auf: Mehr Nikotin wird erforderlich, um über Nikotin- und Dopaminrezeptoren ähnliche Effekte auszulösen wie zu Beginn.

In den Metabolismus von Nikotin ist das Leberenzym Cytochrom P450 2A6 involviert. Es baut Nikotin zum pharmakologisch kaum wirksamen Kotinin ab. Menschen mit Varianten des Enzym-Gens, die Nikotin langsam abbauen, haben ein geringeres Risiko, Raucher zu werden und an Lungenkrebs zu erkranken, wie Professor Rachel F. Tyndale von der Universität Toronto in Kanada berichtete. Wenn sie aber rauchten, dann im Durchschnitt weniger stark als Schnell-Metabolisierer, und es falle ihnen leichter, wieder aufzuhören, so die Forscherin.

Das Team um Swan hat zudem Assoziationen zwischen der Fähigkeit, mit dem Rauchen aufzuhören, und Allelen des Dopaminrezeptor-Gens (DRD2) gefunden: Frauen, die homo- oder heterozygot für das Allel A1 des DRD2-Gens waren, wurden nach einer Entzugstherapie mit Buproprion häufiger rückfällig als Frauen mit dem Allel A2.

CYP-Enzym beeinflusst Entwöhnung vom Nikotin

Auch zwischen den verschiedenen CYP450 2A6-Varianten und dem Ansprechen auf Entwöhnungsbehandlungen gibt es offenbar Zusammenhänge: Langsam-Metabolisierer von Nikotin sprechen besser auf Nikotinersatztherapien mit Pflastern an als Schnell-Metabolisierer, bei denen vermutlich antidepressiv wirksame Substanzen wie Buproprion effektiver für die Entzugsbehandlung seien als Nikotinpflaster.

Außer Genvarianten von CYP 450 2A6 seien vermutlich weitere allele Formen des CYP 450, zum Beispiel 2B6, sowie andere Gene und die von ihnen kodierten Proteine am Ansprechen auf verschiedene Entwöhnungsbehandlungen beteiligt, sagte Professor Gary Swan beim Krebskongress in Chicago. Diese Hypothesen gelte es nun in größeren klinischen Studien zu prüfen.

Langsamer Abbau von Nikotin ist

von Vorteil.