Dauerkatheter

Indikation bei Verlegung noch gegeben?

Fünf bis zehn Prozent der Heimbewohner haben einen Dauerkatheter - häufig über Jahre. Kritisch hinschauen ist gefragt.

Veröffentlicht:DÜSSELDORF. Das Robert Koch-Institut hat bereits im Jahr 1999 empfohlen, Blasenkatheter nur bei strengster Indikationsstellung zu legen und sie frühstmöglich wieder zu entfernen.

Der Umgang mit Kathetern im Krankenhaus ist aber häufig anders, erklärte Dr. Bernhard Liedl vom Zentrum für Urogenitalchirurgie München beim Urologenkongress in Düsseldorf.

Schon vor vielen Jahren zeigte sich mit 21 Prozent ein hoher Anteil nicht gerechtfertigter Kathetereinlagen auf Intensivstationen, die mit 47 Prozent in fast jedem zweiten Fall bei Verlegung auf Allgemeinstationen beibehalten wurden.

In einer anderen Studie wussten 29 Prozent der Ärzte und Medizinstudenten nicht einmal, dass ein Katheter bei einem betroffenen Patienten überhaupt lag. Bei 31 Prozent der Patienten mit Blasenkatheter war dieser nicht indiziert, das war aber 41 Prozent der Ärzte nicht bewusst (Am J Med 2000; 109: 476).

"Und wenn die Patienten dann ins Altersheim verlegt werden, weiß keiner mehr, ob der Katheter eigentlich nötig ist oder nicht", beklagte Liedl. Das habe als Körperverletzung eigentlich strafrechtliche Relevanz.

"Wir brauchen ein Programm zur Ausbildung und Überwachung, auch in Alten- und Pflegeheimen", meinte der Experte. Die Indikationsstellung zur Harnableitung und die Wahl des Verfahrens seien kritisch zu stellen - auch suprapubische Katheter seien keine ideale Lösung. Sie reduzierten Harnröhrenkomplikationen, die übrigen Komplikationen seien aber vergleichbar häufig wie bei einem Blasenkatheter.

"Blasentraining" riskant

Bei den multimorbiden Patienten im Alten- und Pflegeheim müsse zudem an andere mögliche Ursachen von Inkontinenz und Blasenentleerungsstörungen gedacht werden. "Für manche Patienten gibt es sicher bessere Lösungen als einen Katheter", ist sich Liedl sicher.

Das Verhindern einer Bakteriämie ist beim Dauerkatheter auch bei aseptischer wie atraumatischer Katheterisierung nicht möglich - das Management der polymikrobiellen Bakteriurie und Inkrustierung sowie die Vermeidung von Komplikationen stehen im Vordergrund.

Wichtig sei ein geschlossenes System und ein ständig freier Urinfluss. Das "Blasentraining" sei unwirksam oder gar riskant, die Verwendung von Katheterstöpseln fragwürdig. Katheterspülungen verringerten in Studien nicht die Inzidenz febriler Episoden.

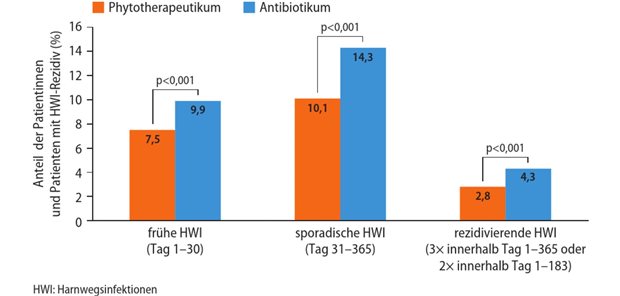

Empfehlenswert sei, bei symptomatischen Infektionen nicht nur Antibiotika zu verabreichen, sondern den Katheter zu ersetzen. Die präventive Antibiotikatherapie resultiere rasch in der Entwicklung von resistenten Stämmen und sei daher auch keine Lösung.

Ebenso wenig empfehlenswert sei die Harnansäuerung, um Inkrustierungen zu verhindern. In einer Studie schien das die Inkrustierung noch anzuregen.

Auch starre Katheterwechsel sind nicht zeitgemäß, betonte Liedl. Wichtig sei der symptomorientierte Katheterwechsel. Die strikte Einhaltung der Empfehlungen zum Kathetermanagement senke Morbidität und Kosten. (fk)