Nabelschnurblut zur Therapie? Vielleicht bei Diabetes und Schlaganfall

An der Konservierung von Nabelschnurblut scheiden sich die Geister: Für die einen ist es ein potenzieller Jungbrunnen, für die anderen nur Geldschneiderei. Immerhin deuten jetzt Studien bei Typ-1-Diabetikern auf einen Nutzen.

Veröffentlicht:

Ob eingefrorenes Blut aus der Nabelschnur auch dem Spender etwas bringt - darüber wird mitunter heftig diskutiert. © Thorsten Lorenz / fotolia.de

© Thorsten Lorenz / fotolia.de

Wer die Nabelschnur seiner Kinder für medizinische Zwecke aufheben möchte, kann sich in Deutschland sowohl an öffentliche wie auch an kommerzielle Nabelschnurbanken wenden. Die Argumentationslinie ist dabei unterschiedlich: Anhänger öffentlicher Nabelschnurblutbanken weisen darauf hin, dass dieses Blut ein hervorragendes Medium für allogene Knochenmark-Transplantationen bei krebskranken Kindern und Erwachsenen ist, dagegen argumentieren privatwirtschaftliche Einrichtungen zusätzlich mit dem möglichen Nutzen für den Spender selbst.

Kryokonserviertes Nabelschnurblut könne Ausgangsmaterial für spätere Zelltherapien liefern, so das Argument. Das wird jedoch von vielen Experten jedoch bezweifelt: So werden für neue Therapie etwa gegen Alzheimer, Parkinson, Herzinfarkt und Knorpelschäden nach dem heutigen Stand des Wissens nicht blutbildende Zellen benötigt, sondern Stammzellen des Bindegewebes, und die können bisher nicht aus tiefgefrorenem, sondern allenfalls aus frischem Nabelschnurblut gewonnen werden (wir berichteten).

Autologe Übertragung ist in den USA bereits häufig

Regenerationsmediziner wie Professor David Harris vom Institut für Immunologie der University of Arizona in Tuscon in den USA versprechen sich dennoch einiges vom eigenen, eingefrorenen Nabelschnurblut. So müsse im Gegensatz zur Therapie mit allogenen Stammzellen das Immunsystem mit den autologen Zellen nicht medikamentös unterdrückt werden. Beim 9. World Congress of Perinatal Medicine in Berlin berichtete Harris, dass die Verwendung von Nabelschnurblut für regenerativmedizinische Zwecke in den USA rein quantitativ mittlerweile ähnlich bedeutend sei wie die Nutzung bei klassischen allogenen Transplantationen. In Deutschland ist das noch längst nicht so. Hier werden die Zellen primär allogen transplantiert.

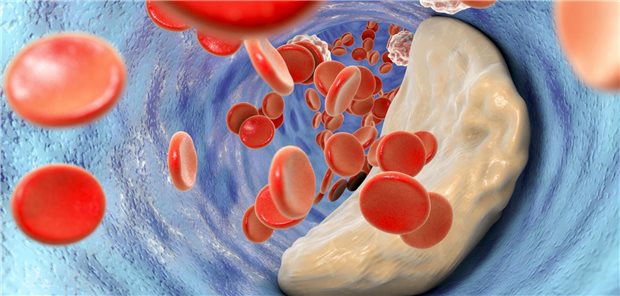

Zu den wichtigsten Indikationen, bei denen die Therapie mit Stammzellen aus dem Blut der Nabelschnur derzeit in klinischen Studien geprüft wird, gehören Typ-1-Diabetes, hypoxische Hirnschädigungen, die spastische Parese bei Kindern und Schlaganfall. Dazu kommen mehrere experimentelle Ansätze, bei denen menschliche Nabelschnurblutzellen in Tiermodellen getestet werden, etwa bei der autologen Hornhautransplantation auf Stammzellbasis.

Technisch sind die regenerativmedizinischen Therapien oft erstaunlich simpel. "Beim Typ-1-Diabetes etwa werden die Nabelschnur-Stammzellen bei Kindern, bei denen autologes Nabelschnurblut vorhanden ist, einfach transfundiert", so Harris. Sechs bis neun Monate nach dieser Intervention könne nachgewiesen werden, dass sich die Insulinsekretion der Betazellen verbessere, die Blutzuckerspiegel sich normalisierten und der Bedarf an externem Insulin sinke.

"In einer Phase-I/II-Studie mit 23 Patienten trat bei jedem einzelnen Patienten eine metabolische Verbesserung ein", so Harris. Nicht immer freilich war diese sehr ausgeprägt: Heilung verspricht das Verfahren nicht. Aber immerhin: Mehrere zuvor insulinpflichtige Patienten konnten nach der Therapie für mehr als ein Jahr insulinfrei leben. Mittlerweile läuft in den USA eine landesweite Phase-II/III-Studie, um die Daten bei einer größeren Patientengruppe zu erheben. "Eine analog konzipierte Studie wird es auch im Raum München geben", so Harris bei einer von der Nabelschnurblutbank Cryo-Save unterstützten Veranstaltung.

Das zweite wichtige Szenario für regenerative Nabelschnurblut-Therapien ist in den USA der Einsatz bei Hirnschäden, darunter hypoxische Hirnschäden bei Neugeborenen und Schlaganfälle bei Kindern, zum Teil auch bei Erwachsenen. Auch hierzu laufen mehrere klinische Studien. Über 200 Kinder sind bereits behandelt worden. Vor allem bei frühkindlichen Schlaganfällen seien die Ergebnisse eindrucksvoll, so Harris, der in Berlin mehrere Videos im Gepäck hatte, um die Therapieeffekte zu belegen.

Stammzellen stimulieren vermutlich die Selbstheilung

Er gab freilich zu, dass diese Kasuistiken kein klarer Beleg für eine kausale Beziehung zwischen Stammzelltherapie und klinischer Besserung seien. Was genau die Stammzellen im Gehirn machen, ist nicht so ganz klar. "Sie werden wahrscheinlich nicht zu Neuronen. Eher stimulieren sie die Selbstheilungskräfte des Gehirns."