Komplexe Beziehung

Neuronen bestimmen über das Mikrobiom des Körpers

Nervenzellen produzieren offenbar kleine Neuropeptide, mit denen sie die Zusammensetzung des Mikrobioms im Körper bestimmen. Diese komplexe Beziehung haben Forscher nun erstmals am Modellorganismus Hydra festgestellt.

Veröffentlicht:

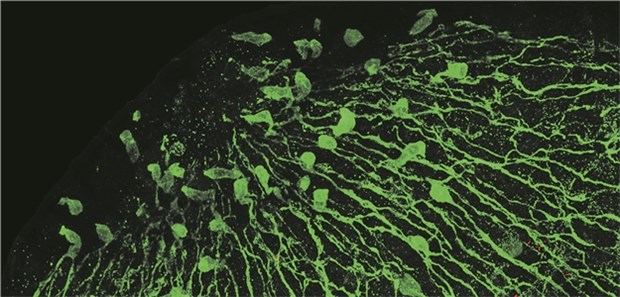

Nervenzellen (grün markiert) des Süßwasserpolypen Hydra produzieren antimikrobielle Peptide und prägen so das Mikrobiom: Rot markierte Stäbchenbakterien befinden sich an den Tentakeln.

© Christoph Giez, Dr. Alexander Kl

KIEL. Seit einigen Jahren verdichten sich ja die Hinweise, dass die Zusammensetzung des menschlichen Mikrobioms an der Entstehung verschiedener Erkrankungen beteiligt ist. Wie die Zusammenarbeit von Organismus und Bakterien auf molekularer Ebene abläuft und wie Mikrobiom und Körper dabei als funktionale Einheit agieren, ist bislang allerdings weitgehend unbekannt.

Einen wichtigen Schritt in der Entschlüsselung dieser hochkomplexen Beziehungen ist nun einem Forscherteam um Dr. René Augustin von der Universität Kiel gelungen. Am Beispiel des Süßwasserpolypen Hydra untersuchten die Wissenschaftler, wie das einfache Nervensystem dieser Tiere mit ihrem Mikrobiom interagiert (Nature Comm 2017; online 26. September).

Dabei belegten sie nach eigenen Angaben erstmals, dass Nervenzellen Neuropeptide produzieren, die als Botenstoffe die Zusammensetzung und Ansiedlung spezifischer Bakterienarten im Körper bestimmen. "Bisher waren die Faktoren, die die Bakterienbesiedlung des Körpers beeinflussen, weitgehend unbekannt. Wir konnten zum ersten Mal nachweisen, dass das Nervensystem hier eine wichtige regulierende Rolle übernimmt", wird Studienautor Professor Thomas Bosch in einer Mitteilung der Universität Kiel zitiert.

Antibakterielle Neuropeptide

Die Forscher fanden zelluläre, molekulare und genetische Belege dafür, dass Neuropeptide eine antibakterielle Wirkung entfalten können und damit die Zusammensetzung und räumliche Verteilung der Bakterienbesiedlung beeinflussen. Dabei konzentrierten sie sich auf die Ausbildung des Nervensystems des Süßwasserpolypen Hydra in der individuellen Entwicklung vom Ei bis hin zum ausgewachsenen Tier. Seine einfachen Strukturen erleichtern die Erforschung der grundlegenden Strukturen und Funktionsweise des Nervensystems; so verfügt Hydra über einen simplen Körperbau und ein Nervennetz mit nur etwa 3000 einzelnen Nervenzellen. Zugleich weist das Tier trotz seiner Einfachheit bereits zahlreiche molekulare Merkmale höherer Lebewesen auf, die zum Beispiel auch bei den Wirbeltieren noch vorhanden sind. Daher lassen sich am Beispiel dieses Modellorganismus ursprüngliche und daher universell gültige Funktionsprinzipien des Nervensystems ableiten. Die Nesseltiere entwickeln innerhalb von etwa drei Wochen ein vollständiges Nervensystem; während dieser Zeit ändert sich auch die Bakterienbesiedlung ihres noch unreifen Körpers radikal, bis sich schließlich eine stabile Zusammensetzung des Mikrobioms herausbildet.

Früher evolutionärer Ursprung

Unter dem Einfluss der antimikrobiellen Wirkung der Neuropeptide nahm die Konzentration einer bestimmten Untergruppe von Bakterien, der sogenannten grampositiven Bakterien, im Laufe von etwa vier Wochen stark ab, berichten die Forscher. Am Ende dieses Reifeprozesses herrscht eine typische, insbesondere von gramnegativen Curvibacter-Bakterien dominierte Zusammensetzung des Mikrobioms vor. Da die Hydra die steuernden Neuropeptide nur an bestimmten Stellen des Körpers bildet, sorgen sie für eine entsprechende Verteilung der Bakterien entlang der Körperachse des Tieres.

So fanden sich im Bereich des Kopfes, wo eine starke Konzentration von antimikrobiellen Neuropeptiden herrscht, beispielsweise sechsmal weniger Curvibacter-Bakterien als in den Tentakeln.

Das Fazit der Wissenschaftler: Das Nervensystem hat im Laufe der Evolution neben seinen sensorischen und motorischen Aufgaben auch eine steuernde Funktion für das Mikrobiom übernommen. "Die neuen Erkenntnisse sind auch im evolutionären Zusammenhang von Bedeutung. Man kann davon ausgehen, dass sich die Interaktion von Nervensystem und Mikrobiom bereits sehr früh in der Entwicklung des vielzelligen Lebens herausbildete", berichtet Bosch.

Die an entwicklungsgeschichtlich ursprünglichen Organismen nachgewiesenen Prinzipien seien nicht nur für die Grundlagenforschung interessant. Sie eröffneten zudem die Chance, daraus grundlegende neue Erkenntnisse über die Eigenschaften des Nervensystems abzuleiten. Daher werde sich die weitere Erforschung des Zusammenspiels von Körper und Bakterien künftig stärker auf die neuronalen Aspekte konzentrieren, fasst Bosch die Studienergebnisse zusammen. (eb)