Forschung

Proteine auf Abwegen – Biochemikerin erhält Alzheimer-Preis

Manche Proteine sollten sich besser nicht begegnen. So lautet eine These Dorothee Dormanns. Im Labor erforscht sie die Wechselwirkungen von Biomolekülen im Hinblick auf Demenzerkrankungen.

Veröffentlicht:

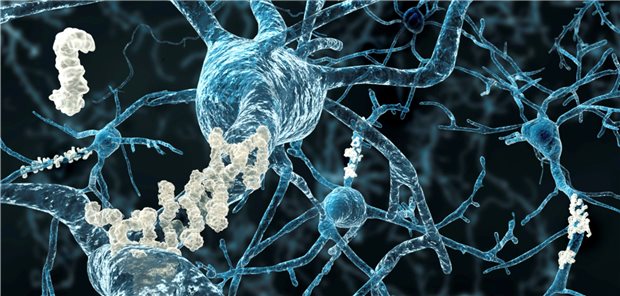

Neuronen mit Amyloid-Plaques im Gehirn. Verklumpungen bestimmter Proteine in den Zellen selbst könnten eine weitere Ursache für eine Demenz sein. Daran forscht die Trägerin des Alzheimer-Preises Dorothee Dormann.

© selvanegra / Getty Images / iStock

Mainz. Was läuft schief in den Nervenzellen von dementen Menschen? Diese Frage stand am Anfang der Forschung von Dorothee Dormann, die sich seit 14 Jahren mit neurodegenerativen Krankheiten wie Alzheimer oder der mit Muskelschwund verbundenen Amyotrophen Lateralsklerose (ALS) beschäftigt.

Auf der Suche nach Antworten nimmt sie unter den Tausenden von Proteinen in einer Nervenzelle vor allem zwei Eiweißstoffe in den Blick – das schon länger mit der Alzheimer-Erkrankung in Verbindung gebrachte Protein Tau und das Protein TDP-43.

Seit einem halben Jahr forscht Dormann in Mainz, nachdem sie zuvor seit 2007 in München eine Arbeitsgruppe geleitet hat. Sie ist Professorin für Molekulare Zellbiologie an der Johannes Gutenberg-Universität sowie Forschungsgruppenleiterin am Institut für Molekulare Biologie (IMB). Jetzt ist ihr der Alzheimer-Forschungspreis 2021 der Hans und Ilse Breuer-Stiftung verliehen worden. Die Auszeichnung ist mit 280.000 Euro für ihr Forschungsprojekt verbunden. Neben der Forschungsförderung unterhält die Stiftung einer Unternehmerfamilie, entstanden aus persönlicher Betroffenheit, auch ein Demenz-Zentrum in Offenbach als Beratungs- und Begegnungsort mit Wohngruppe.

Verklumpung im Zytoplasma

„Jedes Protein hat einen Bestimmungsort in der Zelle“, erklärt die Wissenschaftlerin. Gerät es auf Abwege und lagert es sich außerhalb des Zellkerns als Verklumpung im Zytoplasma ab, also in der von der Zellmembran umgebenen Grundsubstanz einer Zelle, kann es seine jeweilige Aufgabe nicht mehr erfüllen. Dazu gehört etwa wie die Bindung und Aufbereitung von Ribonukleinsäuren (RNS), sagt Dormann.

Verklumpungen des Tau-Proteins stehen im Verdacht, eine Ursache der Alzheimer-Krankheit zu sein, der bereits der Namensgeber der Erkrankung und des Preises, Alois Alzheimer (1864-1915), auf die Spur kam. Die Erkenntnis zur Rolle des TDP-43-Proteins bei ALS und der Frontotemporalen Demenz (FTD) kam erst 2006. Wesentlich daran beteiligt war das Institut für Neuropathologie und Prion-Forschung der Uni München.

Dorothee Dormann begann daraufhin, das TDP-43-Protein intensiv zu erforschen. Seit einiger Zeit nimmt sie auch die Beziehungen zwischen TDP-43 und Tau unter die Lupe. Etwa 50 Prozent der Alzheimer-Patienten haben auch Ablagerungen von TDP-43. Diese Patienten haben einen schnelleren Krankheitsverlauf und zeigen eine stärkere Gehirndegeneration.

Wechselwirkungen zwischen Tau und TDP-43

„In unserem vor etwa einem Jahr angelaufenen Projekt wollen wir herausfinden, welche Wechselwirkungen es zwischen TDP-43 und Tau gibt, ob sich die beiden Proteine beeinflussen“, sagt die Forscherin. Der Preis sei eine wichtige Unterstützung dieser Forschung.

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe untersuchen zum einen die isolierten Proteine im Reagenzglas. Zum anderen erforschen sie im Labor auch die Wechselwirkungen in Zellkulturen, zum Beispiel in Zelllinien aus menschlichen Tumoren oder Nervenzellen, die aus Gewebe von der Ratte gewonnen wurden.

„Wir schauen uns an, ob die beiden Biomoleküle direkt interagieren, ob sie einander binden und sich gegenseitig beeinflussen“, erklärt die Forscherin. Wenn sich Proteine aneinander binden und verfestigen, lässt sich dies mit Farbstoffen im Mikroskop oder mittels biochemischer Methoden sichtbar machen.

„Unsere Hypothese ist, dass Ansammlungen von Tau und TDP-43 im Zytoplasma schädlich sein könnten – dass es gewissermaßen besser wäre, wenn sie sich nicht begegnen würden.“ Sollte sich herausstellen, dass TDP-43 die Tau-Verklumpungen noch verstärkt, könnten Ansätze für Therapien entwickelt werden, die dem entgegenwirken. „Das ist aber noch Zukunftsmusik“, sagt Dormann.

Erkenntnisse aus der Biochemie

Am Mikroskop kann auch beobachtet werden, ob sich Proteine in der Zelle bewegen, auf den vorgesehenen Bahnen durchs Zytoplasma. „Wenn das Tau-Protein verklumpt, können solche Transportprozesse gestört werden.“

Beweglich bleiben, Verhärtungen vermeiden – es ist erstaunlich, wie sprachliche Bilder für Fitness im Alter zu Erkenntnissen der Biochemie passen. Daran setzt auch die Altersforschung an, die in Mainz unter anderem vom Leibniz-Institut für Resilienzforschung vorangetrieben wird. „Unser Organismus ist bestrebt, sich selbst zu erhalten“, sagt die Wissenschaftlerin.

„Wenn sich Protein-Ablagerungen im Alter nicht immer vermeiden lassen, findet das Leben vielleicht andere Mittel und Wege, damit umgehen zu können, ohne dass wichtige Funktionen gestört werden.“ (dpa)