Krankenhausreport

500 Krankenhäuser können dicht machen

In Deutschland werden zu viele Patienten stationär behandelt - über fünf Millionen Menschen sind in Kliniken fehl am Platz. Das geht aus dem Krankenhausreport der AOK hervor. Experten finden: 500 Kliniken weniger, aber dafür mehr Häuser mit mehr Betten könnten die Lösung sein.

Veröffentlicht:

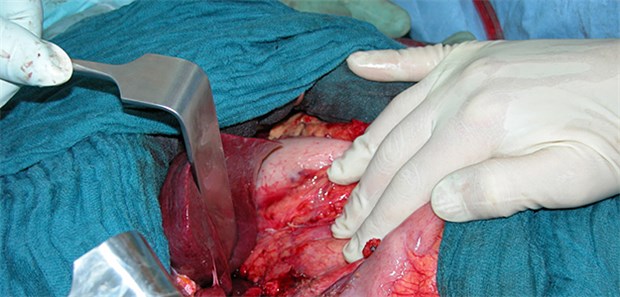

Keine Op ohne Risiko. Doch Untersuchungen des Wissenschaftlichen Instituts der AOK legen seit geraumer Zeit nahe, dass Krankenhäuser, in denen bestimmte Operationen häufiger vorgenommen werden, bessere Ergebnisse erzielen.

© Uniklinikum Münster / dpa

BERLIN. In Deutschland werden zu viele Patienten stationär behandelt. Davon geht der aktuelle Krankenhaus-Report der AOK aus.

Würde Deutschland die Zahl der Krankenhausaufnahmen auf den Schnitt der Nachbarländer senken, entfielen rechnerisch 14.000 Aufnahmen am Tag, heißt es dort.

Statistisch gesehen könnten 500 Krankenhäuser im Land dicht gemacht werden, rechnete der Gesundheitsökonom Professor Reinhard Busse bei der Vorstellung des Reports am Montag in Berlin vor.

Allein bei Erkrankungen des Bewegungsapparates seien 1,2 Millionen Patienten im Jahr fehlalloziert, ebenso weitere vier Millionen Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Stoffwechselerkrankungen, Magen-Darm-Beschwerden und Verletzungen. Mit der Zahl der Krankenhäuser schwinde automatisch der Anreiz für die häufigen Aufnahmen, sagte Busse.

Die niedergelassenen Ärzte sind für die Unwucht der deutschen Verhältnisse im europäischen Vergleich nicht verantwortlich. Die Zahl der Einweisungen durch Vertragsärzte sei im Sinkflug, stellte Busse fest.

"Bett als Planungsgrundlage taugt nicht mehr"

Für Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sind diese Zahlen Argumente für sektorenübergreifende Portalpraxen an den Krankenhäusern, um die Patienten besser in die geeigneten Versorgungsebenen zu steuern.

Laumann plädierte für einen Paradigmenwechsel bei der Krankenhausplanung. „Das Bett als Planungsgrundlage taugt nicht mehr“, sagte Laumann. Einbezogen werden müssten auch die Strukturqualität und die Fallzahlen.

Dass Laumann damit einer Zentralisierung der Krankenhauslandschaft das Wort redet, besorgt Vertreter der Landeskrankenhausgesellschaft in NRW.

„Wir fragen uns, ob das für Nordrhein-Westfalen von Minister Laumann angekündigte Gutachten zur Krankenhausplanung die gleiche Stoßrichtung haben soll“, erklärte der Präsident Jochen Brink.

Kliniken mit mehr als 500 Betten sollen nicht mehr die Ausnahme sein

Eine Konzentration der Krankenhauskapazitäten fordert der Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbands Martin Litsch. „Ein deutlicher Schritt wäre es bereits, wenn zukünftig Kliniken mit mehr als 500 Betten nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel in der Krankenhauslandschaft bilden“, sagte Litsch. Derzeit haben 80 Prozent der Kliniken weniger als 500 Betten.

Die Opposition zeigt sich in dieser Frage gespalten. Der gesundheitspolitische Sprecher der Linksfraktion, Harald Weinberg, warnte vor Kapazitätsabbau.

Die Krankenhäuser müssten „vom Joch des Wettbewerbs“ befreit werden, sagte Weinberg. Ansonsten könnten Krankenhäuser geschlossen werden, obwohl sie für die Versorgung notwendig seien.

Eine Zentralisierung sei sinnvoll, um die medizinische Expertise zu steigern, sagte die Sprecherin für Gesundheitsförderung der Grünen, Dr. Kirsten Kappert-Gonther. Auf dem Land aber müssten kleinere Häuser erhalten bleiben.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Rotstift allein genügt nicht