Neuer Qualifikationsmix gefordert

Wissenschaftler wollen mehr Akademiker in der Pflege sehen

Wie lassen sich akademisch ausgebildete Pflegekräfte in der Versorgung einsetzen? Dieser Frage ging ein Projekt der Robert-Bosch-Stiftung nach – nun liegt der Abschlussbericht vor. Die Forderungen an Politik und Krankenhäuser sind eindeutig.

Veröffentlicht: | aktualisiert:

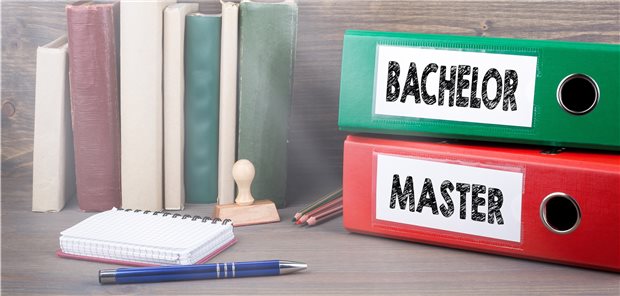

Der Qualifikationsmix soll erweitert werden. Bachelor- und Masterabschlüsse sind in der Pflege zunehmend gefragt.

© STOATPHOTO / stock.adobe.com

Berlin. Wissenschaftler der Robert-Bosch-Stiftung und des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung (dip) haben sich für eine stärkere Einbindung akademisch ausgebildeter Fachkräfte in die Versorgung vor Ort ausgesprochen.

„Wir können es uns nicht mehr erlauben, dass die wenigen akademisch ausgebildeten Pflegekräfte, die wir haben, abseits von der direkten Patientenversorgung eingesetzt werden“, sagte Irina Cichon, Projektleiterin bei der Robert-Bosch-Stiftung, am Donnerstag in Berlin.

Für eine höhere Versorgungsqualität in der Pflege brauche es nicht nur den gezielten Einsatz von Hilfskräften und examiniertem Personal, sondern auch mehr Beschäftigte mit Bachelor- oder Master-Abschluss, sagte dip-Vorstandschef Professor Frank Weidner. Konzepte, wie sich die Hochschulabsolventen sinnvoll in die Arbeit von Krankenhäusern sowie Pflege- und Rehabilitationseinrichtungen integrieren ließen, lägen inzwischen vor.

Projekte zeigen vielfältiges Aufgabenfeld

Cichon und Weidner verwiesen dazu auf das von der Robert-Bosch-Stiftung 2016 ins Leben gerufene Förderprogramm „360° Pflege“. Laut Evaluationsbericht des dip wurden im Rahmen des Projekts bis Anfang 2022 an sieben Einrichtungen aus vier verschiedenen Versorgungsbereichen „neue Konzepte zur erweiterten pflegerischen Versorgungspraxis unter Einbezug akademisch qualifizierten Pflegefachpersonals entwickelt, erprobt und implementiert“.

Über alle Einrichtungen hinweg habe sich gezeigt, dass Pflegeakademiker vielfältige Aufgaben in der Versorgungspraxis übernehmen könnten, betonte Weidner.

So könnten diese „wissenschaftsfundiert“ Pflegeprozesse auf den Stationen planen und steuern. Pflegebedürftigen, Patienten und Angehörigen stünden sie überdies beratend zur Seite – auch „sektorenübergreifend“, so Weidner. Von Pflegekollegen, aber auch Angehörigen anderer Gesundheitsberufe und Ärzten wiederum könnten akademisch ausgebildete Pflegekräfte bei Bedarf „konsiliarisch angefragt werden“. Die Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten, wie sie in verpflichtenden Modellprojekten angedacht sei, könne ebenso zum Aufgabenspektrum dazugehören.

Mehr Anreize fürs Pflegestudium schaffen

Um einen „erweiterten Qualifikationsmix“ in allen bundesweit rund 32.000 ambulanten und stationären Einrichtungen der Akut- und Langzeitversorgung umsetzen zu können, bräuchte es mindestens 100.000 Vollzeitstellen für akademisch ausgebildete Pflegekräfte – darunter mindestens 70.000 Stellen für Bachelor- und mindestens 30.000 Stellen für Masterqualifizierte, rechnete Weidner vor.

Allerdings müssten Politik, Hochschulen und die Einrichtungen selbst noch mehr Anreize schaffen, damit bis zum Jahr 2027 jährlich rund 10.000 Menschen ein primärqualifizierendes Pflegestudium aufnehmen könnten. Dies würde in etwa der viel zitierten 20-Prozent-Quote nach den Empfehlungen des Wissenschaftsrats von vor zehn Jahren entsprechen, so Weidner.

Vom Ziel noch weit entfernt

Der Wissenschaftsrat hatte 2012 empfohlen, Gesundheits- und Krankenpflegekräfte, Physio-, Logo- und Ergotherapeuten verstärkt an Hochschulen auszubilden. In patientenorientierten Studiengängen mit einem Bachelor-Abschluss sollten den Empfehlungen zufolge zehn bis 20 Prozent eines Ausbildungsjahrgangs zur unmittelbaren Tätigkeit am Patienten befähigt werden.

Von diesem Ziel sei man noch weit entfernt, gab die Bundesgeschäftsführerin des Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK), Dr. Bernadette Klapper, zu bedenken. Sie verwies auf einen Ende Mai erschienenen Bericht des Wissenschaftsrats zu „Hochschulischen Qualifikationen für das Gesundheitssystem“.

Im Ergebnis haben sich demnach das Bachelorstudienangebot und die Studierendenzahlen in allen betrachteten Gesundheitsfachberufen „erkennbar weiterentwickelt“. Das Masterstudienangebot dagegen sei mit deutschlandweit 20 Studiengängen im Jahr 2019 „sehr gering“, so die Experten.

DBfK-Chefin Klapper: Praxis muss Druck schaffen

Mit Blick auf eine stärkere Akademisierung der Pflege stünden außer Bund und Ländern auch die Krankenhausträger in der Verantwortung, betonte DBfK-Chefin Klapper. Es reiche nicht nur, Studienplätze anzubieten und daraus einen neuen Qualifikationsmix aufzubauen.

„Die Praxis sollte auch die Nachfrage nach akademischen Pflegepersonal bringen und Druck erzeugen“, forderte Klapper. „Abwehrargumente“ gegen eine Akademisierung dürfe die Pflege nicht mehr zu lassen. Andere Länder zeigten längst, dass das überfällig sei. „Man ist müde mit der Diskussion darum.“

dip-Chef Weidner betonte, selbst wenn in Deutschland die Quote von 150.000 akademischen Pflegekräften erreicht werde, handele es sich nur um eine „Teil-Akademisierung“. In der Pflege seien weit über eine Million Menschen beschäftigt.