Onkolytische Viren machen Krebs den Garaus

MÜNCHEN (rom). Mit modifizierten Herpes-simplex-Viren gelingt es, Tumorzellen gezielt auszuschalten, wie Tierversuche belegen. Der therapeutische Nutzen solcher Viren wird derzeit in einer klinischen Phase-I-Studie bei Patienten mit metastasiertem Kolorektalkarzinom geprüft. Erste Zwischenergebnisse sind ermutigend. Noch in diesem Jahr soll eine multizentrische Phase-II-Studie begonnen werden.

Veröffentlicht:Auf das Jahr 1904 fiel die erste Veröffentlichung, wonach eine Therapie mit Viren günstig gegen Tumoren wirken kann. 100 Jahre später etabliert sich die Therapie mit so genannten onkolytischen Viren zusehends im klinischen Sektor, wie jüngst Krebsforscher des Memorial Sloan-Kettering Krebszentrums in New York in der Zeitschrift "Journal of Clinical Oncology" berichtet haben.

Daß es auch in Deutschland ein Unternehmen gibt, das auf diesem Sektor intensiv forscht, wurde vor kurzem auf einem Wissenschaftsseminar der Biotechnologie-Koordinationsstelle BioM AG in Martinsried bei München berichtet.

Die Versuchsviren befallen rezeptorunabhängig die Zellen

Auf der Tagung berichtete Dr. Axel Mescheder über experimentelle und klinische Erfahrungen mit einem modifizierten Herpes-simplex-Virus (HSV). "Damit sind in den USA bereits Phase-I/II-Studien gemacht worden", so der Leiter Klinische Forschung und Entwicklung des Unternehmens MediGene aus Martinsried. Einer der vielversprechenden HSV-Varianten läuft unter dem Forschungskürzel NV1020.

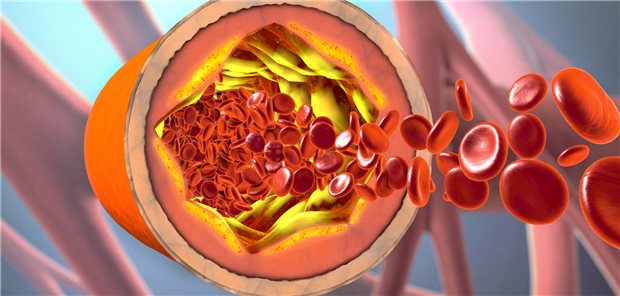

Anders als ein rezeptorabhängiges Agens haben onkolytische Viren nach direkter Injektion in den Krankheitsherd das Potential, rezeptorunabhängig jede Art von Tumorzelle zu befallen. Für die Zell-Lyse ist letztlich erforderlich, daß die Krebszellen die dem Virus zugefügten Mutationen kompensieren können - und so erst erneut die Vermehrung des Virus ermöglichen. Die Krebszellen stellen den mutierten Viren Faktoren zur Verfügung, die sie für ihre Vermehrung brauchen.

Im Fall von NV1020 sollen zunächst einmal Patienten profitieren, deren Kolonkarzinom in die Leber metastasiert ist. "Zwölf Patienten, bei denen die Primärtherapie versagte und die für eine Pumpentransplantation zwecks intensiver Chemotherapie vorgesehen waren, erhielten vor diesem Eingriff das Virus-Konstrukt", erläuterte Mescheder.

NV1020 wurde intraarteriell in die Leber perfundiert, wobei außer grippeähnlichen Symptomen keine nennenswerten unerwünschten Wirkungen beobachtet wurden. Wie Mescheder hervorhob, gingen charakteristische Parameter, wie Tumormasse und die Titer des karzinoembryonalen Antigens (CEA) noch vor Beginn der Chemotherapie signifikant zurück.

Medianes Überleben liegt bei 22 Monaten

Die Einschätzung des Forschungsleiters zum Therapie-Erfolg in der Phase-I-Studie: "Dadurch, daß das mediane Überleben der vier noch lebenden Patienten bei 22 Monaten liegt, wissen wir, daß wir uns in einer Größenordnung bewegen, die für die modernen Chemotherapeutika zu erwarten sind." Für das Jahr 2004 peilt das Unternehmen eine multizentrische Phase-II-Studie an. Das Virus NV1020 wird dabei vierfach höher als in der Vorläuferuntersuchung dosiert verabreicht.