Weniger Tierversuche dank Nanopartikeln

Experimente an Tieren sind seit Jahrzehnten in der Kritik. Forscher in München haben jetzt eine neue Alternative gefunden: Mit Hilfe von Sensor-Nanopartikeln wollen sie die Zahl der Versuche reduzieren.

Veröffentlicht:

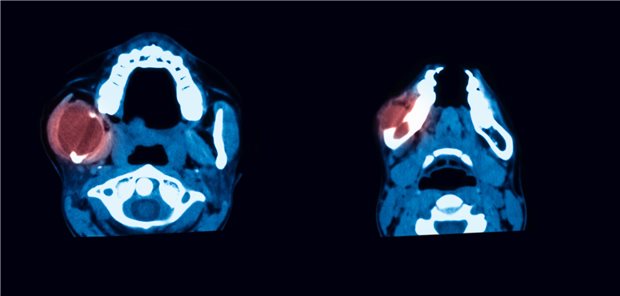

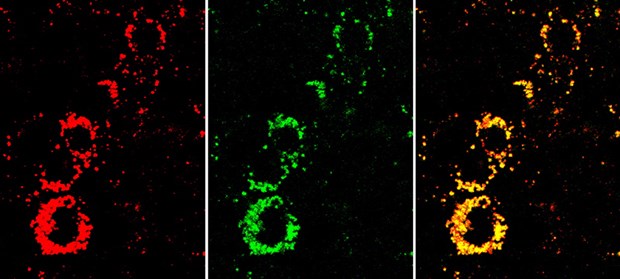

Nanosensoren zeigen durch das gelbe Signal im Überlagerungsbild (rechts), dass die Zellen aktiv sind. Wären sie in einem schlechten Zustand , wären sie deutlich roter. Mitte: Signal des Indikatorfarbstoffs. Links: Signal des Referenzfarbstoffs.

© Fraunhofer EMFT

MÜNCHEN (eb). Forscher der Fraunhofer-Einrichtung für Modulare Festkörper-Technologien EMFT in München haben eine Alternative zu Tierversuchen gefunden: Mit neuartigen Nanosensoren wollen sie die Zahl der Tierexperimente verringern.

"Wir testen Chemikalien quasi im Reagenzglas auf ihre Wirksamkeit und ihr Risikopotenzial", erläutert Dr. Jennifer Schmidt vom EMFT in einer Mitteilung der Fraunhofer-Gesellschaft.

Schmidt: "Hierfür setzen wir lebende Zellen, die aus menschlichem und tierischem Gewebe isoliert und in Zellkulturen gezüchtet wurden, der zu untersuchenden Substanz aus."

Ist der Wirkstoff in einer bestimmten Konzentration giftig für die Zelle, stirbt sie. Diese Änderung des "Wohlbefindens" lässt sich mit Sensor-Nanopartikeln sichtbar machen.

Energie wird in Form von ATP gespeichert

Gesunde Zellen speichern ihre Energie in Form von Adenosintriphosphat (ATP). Je mehr ATP vorhanden ist, desto aktiver ist die kleinste lebende Einheit.

Wird diese stark geschädigt, verringert sie schlussendlich ihre Stoffwechselaktivität, speichert weniger Energie und produziert infolgedessen auch weniger ATP.

"Mit unseren Nanosensoren können wir das Adenosintriphosphat detektieren und feststellen, in welchem Gesundheitszustand sich Zellen befinden", wird Schmidt in der Mitteilung der Gesellschaft zitiert.

Dies wiederum lasse Rückschlüsse auf den zellschädigenden Einfluss von Medikamenten oder Chemikalien zu.

Je gelber das Signal, umso aktiver ist die Zelle

Damit die Nanopartikel das ATP erkennen, statten die Forscher sie mit zwei Fluoreszenzfarbstoffen aus: einem grünen Indikatorfarbstoff, der sensibel auf ATP reagiert, und einem roten Referenzfarbstoff, dessen Farbe sich nicht verändert.

Im nächsten Schritt schleusen die Wissenschaftler die Partikel in die lebenden Zellen ein und beobachten sie unter dem Fluoreszenzmikroskop.

In Abhängigkeit der Menge des vorhandenen ATPs leuchteten die Partikel unterschiedlich stark, meldet die Fraunhofer-Gesellschaft: je gelber das Signal im Überlagerungsbild erscheint, desto aktiver ist die Zelle.

Wäre diese in einem schlechten Zustand, würde das Überlagerungsbild deutlich röter ausfallen.

"Werden beispielsweise Krebszellen verwendet, lässt sich zukünftig die Wirksamkeit neu entwickelter Chemotherapeutika testen", so die Forscherin.

Detektiere man mit den Nanosensoren eine geringe ATP-Konzentration in den Zellen, gebe dies den Hinweis, dass das Medikament die Tumorzellen in ihrem Wachstum hemmt oder gar abtötet, so die Forscherin. "Die vielversprechendsten Medikamente können dann weiter untersucht werden."

Nanopartikel passieren problemlos die Zellmembran

Die Nanopartikel der EMFT-Forscher sind nicht giftig für Zellen und sie passieren problemlos die Zellmembran: Auch lassen sie sich sogar gezielt dorthin transportieren, wo die Testsubstanz detektiert werden soll, heißt es in der Mitteilung der Gesellschaft.

Bevor das Verfahren angewendet werden könne, müssen die Zulassungsbehörden es anerkennen. Das hält die Forscher nicht davon ab, die Technologie inzwischen weiterzuentwickeln und flexibel einzusetzen: Zum Beispiel, um Qualität und Genießbarkeit von verpacktem Fleisch zu ermitteln.

Hierfür haben sie nach Angaben der Fraunhofer-Gesellschaft Nanosensoren entwickelt, die die Konzentration von Sauerstoff und toxischen Aminen bestimmen können.