Galenus-Grundlagenpreis

ACE-Hemmer bewahrt junge Patienten vor der Dialyse

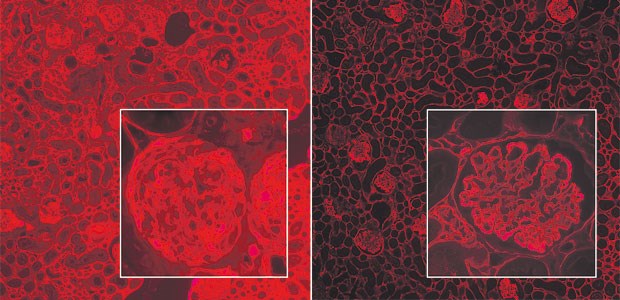

Mäusemodell: In der Immunfluoreszenz zeigen unbehandelte Tiere mit Alport-Syndrom eine stark erhöhte Einlagerung von Bindegewebe in die Glomeruli (li. Bild). Bei Mäusen, denen täglich ACE-Hemmer mit dem Trinkwasser verabreicht wurden, sind die krankhaften Einlagerungen deutlich geringer (re. Bild).

© Gross

Das Alport-Syndrom galt bis vor Kurzem als nicht behandelbar. Erst seit Anfang des Jahres gibt es eine Therapieempfehlung für die chronisch progrediente Nierenfibrose. Maßgeblich dafür waren Arbeiten von Professor Oliver Gross aus Göttingen.

Das Interview führte Beate Schumacher

Ärzte Zeitung: Welches Schicksal hat Kinder mit Alport-Syndrom erwartet, bevor es eine Behandlung gab?

Professor Oliver Gross: Bis zum letzten Jahr konnten wir die Erkrankung zwar frühzeitig diagnostizieren, aber wir mussten den Eltern sagen, dass es keine etablierte Therapie gibt.

Die Kinder sind durch die fortschreitende Nierenfibrose innerhalb weniger Jahre bis Jahrzehnte dialysepflichtig geworden. Aufgrund von kardiovaskulären Erkrankungen und Infekten hatten sie eine stark verkürzte Lebenserwartung.

Was ist die Ursache der progredienten Nephropathie?

Gross: Schuld sind genetische Veränderungen in der Alpha-Kette des Typ-IV-Kollagens, das unter anderem in der Basalmembran der Nierenkörperchen vorkommt.

Die Erkrankung wird meistens X-chromosomal hemizygot vererbt, daher sind 80 Prozent der Patienten männlich; die autosomal homozygote Form ist seltener.

Anfang des Jahres wurde die erste Therapieempfehlung für das Alport-Syndrom veröffentlicht, zu der Ihre Forschung entscheidend beigetragen hat. Was haben Sie herausgefunden?

Gross: Wir haben festgestellt, dass eine frühe ACE-Hemmer-Therapie die Dialyse verzögert. Bei Alport-Mäusen hat Ramipril die Überlebenszeit bis zum Nierenversagen verdoppelt.

Dieser starke Effekt war für mich der Anlass, ein europäisches Therapieregister zu initiieren. Mit den Registerdaten konnten drei Generationen von Alport-Patienten mit und ohne ACE-Hemmer-Behandlung retrospektiv verglichen werden.

Dabei zeigte sich, dass man das Nierenversagen umso effektiver hinauszögern kann, je früher man mit der Therapie beginnt: bei eingeschränkter Nierenfunktion im Median um drei Jahre, bei reiner Proteinurie um 18 Jahre.

Ob eine noch frühere Behandlung noch besser schützt, ist offen.

Die Ergebnisse sind die Grundlage für die erste Therapieempfehlung, die in den wichtigsten Zeitschriften für Kinder- und Erwachsenennephrologie erschienen ist. ACE-Hemmer sind bei Kindern zwar generell eine Off-label-Therapie, aber beim Alport-Syndrom werden sie jetzt ab einer Proteinurie von 0,3 g / d empfohlen.

Was ist das nächste Ziel in der Therapie des Alport-Syndroms bei Kindern?

Gross: Unser Ziel ist eine Zulassung für Ramipril bei Kindern mit Alport-Syndrom. Deswegen haben wir jetzt eine randomisierte Placebo-kontrollierte Studie initiiert, die vom BMBF gefördert wird.

Mit der Studie wollen wir auch den Nutzen und die Sicherheit eines noch früheren Therapiebeginns untersuchen.

Jeder Hundertste ist heterozygoter Träger einer Alport-Mutation. Was hat das für Konsequenzen?

Gross: Viele Anlageträger haben eine leichte Nierenerkrankung. Wenn weitere Risikofaktoren wie Bluthochdruck oder Rauchen dazukommen, entwickeln 10 - 20 Prozent im Alter von 40 bis 60 eine Nierenfunktionseinschränkung. Durch die Behandlung mit einem ACE-Hemmer wird auch bei ihnen die Dialyserate reduziert, wie wir anhand von Registerdaten zeigen konnten. Überträger mit leichter Proteinurie sollten deswegen einmal jährlich vom Nephrologen gesehen werden.

Erwarten Sie, dass in absehbarer Zeit eine kausale Therapie des Alport-Syndroms verfügbar sein wird?

Gross: Zur Stammzelltherapie gibt es sehr vorläufige tierexperimentelle Daten. Ich glaube, dass es in zehn Jahren eine Stammzelltherapie geben wird. Aber wir werden erst in 20 bis 30 Jahren sagen können, wie sicher sie ist.

Auf jeden Fall werden wir die Behandlung des Alport-Syndroms noch mindestens eine Generation lang mit dem ACE-Hemmer beginnen. Möglicherweise kann man die Patienten dann im Erwachsenenalter kausal behandeln.

Ich gehe davon aus, dass vorher weitere antifibrotische Medikamente verfügbar werden, die man dann zusätzlich zum ACE-Hemmer geben kann.

Das Alport-Syndrom gilt als Modellerkrankung für die chronisch progrediente Nierenfibrose. Was lässt sich daraus lernen?

Gross: Man kann an dieser seltenen genetischen Erkrankung sehr schön zeigen, wie sich ein Nierenversagen um Jahrzehnte hinauszögern lässt, wenn man eine Proteinurie ernst nimmt und früh eine nierenschützende Therapie mit einem ACE-Hemmer beginnt. Das gilt genauso für die diabetische Nephropathie.

Das Forschungsthema

In Deutschland leben schätzungsweise 5000 Menschen mit Alport-Syndrom, einer Erbkrankheit, die mit einer fortschreitenden Verschlechterung der Nierenfunktion einhergeht. Viele der meist männlichen Patienten sind bereits im frühen Erwachsenenalter dialysepflichtig. Bislang galt die Erkrankung als nicht behandelbar.

Die Forschergruppe um Professor Oliver Gross von der Universität Göttingen entdeckte im Tiermodell, dass die präventive Gabe eines ACE-Hemmers die beim Alport-Syndrom besonders vulnerablen Nierenkörperchen schützt. Verlaufsstudien über drei Patientengenerationen lieferten den Beweis, dass durch eine frühzeitige Behandlung mit ACE-Hemmern das Nierenversagen hinausgezögert werden kann (Kidney Int 2012; 81: 494-501).

Die Ergebnisse haben in diesem Jahr dazu geführt, dass die Off-label-Therapie der Erkrankung mit Ramipril bei Kindern mit Alport-Syndrom heute weltweit Standard ist. Zur Sicherheit und Wirksamkeit einer Therapie mit Ramipril bei Kindern läuft derzeit die BMBF- geförderte (01KG1104) Phase-III-Studie EARLY PRO-TECT. (bs)

Die Forschungsleiter

Professor Oliver Gross studierte von 1988 bis 1995 an der Universität Würzburg Medizin. 2005 habilitierte er sich an der Universität Köln im Fach Innere Medizin, danach wechselte er an die Universität Göttingen, wo er 2011 zum außerplanmäßigen Professor ernannt wurde.

Forschungsschwerpunkte. Gross widmet sich seit 1995 dem Nierenversagen beim Alport-Syndrom. Die Arbeiten zur Pathogenese der Nierenfibrose und der präventiven Wirkung von ACE-Hemmern im Mausmodell gaben den Anstoß zum Europäischen Alport-Register, das von Gross geleitet wird.

Der Nephrologe ist auch Initiator und Leiter der Studie EARLY PRO-TECT, in der die Wirkung einer noch früheren ACE-Hemmer-Therapie bei Kindern mit Alport-Syndrom prospektiv untersucht werden soll. Gross wurde 2012 mit dem „Präventionspreis der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin“ ausgezeichnet. (bs)

Die Forscherteams

Universitätsmedizin Göttingen, Zentrum Innere Medizin, Klinik für Nephrologie und Rheumatologie (Direktor: Prof. Gerhard A. Müller)

Prof. Oliver Gross (Leitung der Forschergruppe)

PD Dr. rer. nat. Rainer Girgert,

Dipl.-Biol. Diana Rubel,

Dr. med. Jenny Krügel,

Dr. med. Johanna Stock,

in Koop. mit d. Institut für anwendungsorientierte Forschung und klinische Studien GmbH - IFS Universitätsmedizin Göttingen (Geschäftsführer Dirk Simon)