Gegen das Gläschen Wein am Abend ist auch bei Hypertonikern nichts einzuwenden

Inzwischen gibt es einige Hinweise, dass Alkohol mehr nützt als schadet - solange es bei einem Gläschen bleibt. Das gilt offenbar sogar für Diabetiker und Hypertoniker.

Veröffentlicht:Bei moderatem Alkoholkonsum (bis zu 30 Gramm am Tag bei Männern), wie er ein integraler Bestandteil der europäischen Kultur ist, scheint der Nutzen die Risiken zu überwiegen. Das zumindest, so Professor Kristian Rett von der Deutschen Klinik für Diagnostik in Wiesbaden, lasse sich aus der aktuellen Studienlage ableiten. Aber Rett blieb vorsichtig: "Nüchtern betrachtet" sei die Studienlage mit Blick auf klinische Endpunkte wie Sterberate, Herzinfarkt- und Schlaganfall- und Krebsrisiko unübersichtlich, methodische Mängel und wirtschaftliche Interessen erschwerten eine Beurteilung vieler Studien und damit eine Antwort auf die Frage, was in der klinischen Praxis zu empfehlen sei, so Rett auf einem Kongress in Wiesbaden.

Ein Gläschen Wein am Tag scheint das Herz zu schützen

Bereits seit den neunziger Jahren gibt es Hinweise auf eine Assoziation zwischen Sterberate und Alkoholkonsum, die grafisch eine U- oder J-Kurve darstellt, wie der Kardiologe Professor Markus Flesch von der Universitätsklinik Köln sagte. So hatte der französische Epidemiologe Serge Renaud aus Paris in einer Studie bei 34 000 Männern festgestellt: Bei Männern aus dem Osten Frankreichs im mittleren Alter war die Sterberate innerhalb von 15 Jahren bei völliger Alkohol-Abstinenz um 27 Prozent höher als bei Männern, die bis zu 32 Gramm Alkohol täglich tranken. Vor allem die Krebsrate und die Rate kardiovaskulärer Ereignisse war bei den Abstinenzlern erhöht. Bei Trinkmengen über 32 Gramm war die Sterberate wieder größer, erreichte bei 77 bis 128 Gramm Alkohol am Tag das Niveau von Abstinenzlern und stieg mit stärkerem Alkoholkonsum rasch weiter.

Solche Ergebnisse werden aber kontrovers diskutiert: Verlängert mäßiger Alkoholgenuss tatsächlich das Leben, oder sterben Abstinenzler nur deswegen früher, weil ein gewisser Teil von ihnen bereits schwer krank ist und daher keinen Alkohol mehr trinken kann oder darf?

Einen Hinweis, dass Alkohol tatsächlich gesundheitsfördernde Wirkungen hat, ergab im Jahr 2006 eine Auswertung der Health Professionals Studie: Dabei wurden Daten von knapp 8870 zunächst gesunden Männern mit einem gesunden Lebensstil ausgewertet. Die Männer rauchten nicht, hatten kein Übergewicht und jeden Tag mindestens 30 Minuten Bewegung. Analysiert wurden nun über 16 Jahre lang der Alkoholkonsum und die Herzinfarktrate. Das Ergebnis: Bei Männern, die keinen Alkohol tranken, lag die Herzinfarktrate bei 2,7 pro 1000 Personenjahre.

Am geringsten war die Herzinfarktrate bei Männern, die täglich den Alkoholgehalt einer Flasche Bier oder eines Glases Wein konsumierten (15 bis 30 g Alkohol pro Tag): Hier lag sie bei 1,1 pro 1000 Personenjahre und war damit etwa 60 Prozent niedriger als bei Abstinenzlern. Männer die über 30 Gramm tranken, hatten jedoch überhaupt keinen erkennbaren Nutzen (Arch Intern Med 166, 2006, 2145). Ein ähnliches Bild ergab sich auch für Männer mit ungesundem Lebensstil, nur waren hier die Herzinfarktraten insgesamt höher. Das Fazit: unabhängig vom Lebensstil scheint eine Alkoholdosis von 15 bis 30 Gramm bei Männern am günstigsten.

Auch Typ-2-Diabetikern nützt ein mäßiger Konsum

Für Typ-2-Diabetiker sei in Studien eine ähnliche Verringerung der Sterberate durch moderaten Alkoholkonsum beobachtet worden, berichtete Flesch, auch Hypertoniker profitierten. Zumindest für Frauen sei allerdings eine Assoziation zwischen Malignominzidenz und Alkohol auch in geringen Mengen belegt: Nach Daten der britischen Million Women Study erhöhen bereits 10 Gramm Alkohol täglich das Krebsrisiko (JNCI 101, 2009, 296).

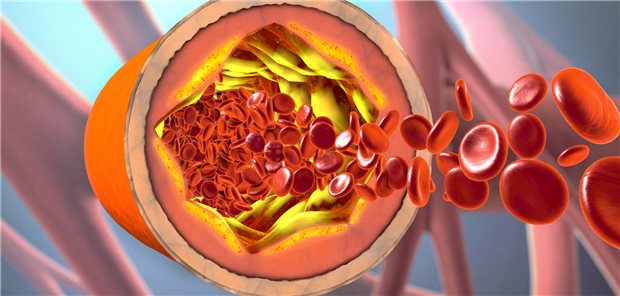

Ob Wein dem Bier bei den Schutzeffekten überlegen sei, lasse sich derzeit nicht sicher beurteilen, so der Münchener Ernährungswissenschaftler Dr. Nicolai Worm. In pharmakologischen Untersuchungen sei allerdings eine Senkung des LDL-Cholesterins durch die im Wein enthaltenen Polyphenole nachgewiesen worden, ebenso eine Thrombozyten-Aggregationshemmung und eine Vasodilatation. In eigenen Studien hätten Weininhaltsstoffe die Proliferation von Endothel-Progenitorzellen bewirkt, was günstige Effekte auf das Endothel möglicherweise erklären könne.

Wann immer zu moderatem Alkoholkonsum geraten werde - das Abhängigkeits- und Missbrauchspotenzial müsse berücksichtigt werden, betonten die Forscher.

Wie viel Wein darf's denn sein?

Grundsätzlich gibt es keine klaren Empfehlungen für den Alkoholkonsum. Nach Studiendaten scheinen Männer mit einem Alkoholkonsum zwischen 15 bis 30 Gramm (ein bis zwei Gläschen Wein, 0,3 bis 0,6 Liter Bier) am ehesten einen Nutzen vom mäßigen Alkoholkonsum zu haben. Frauen sollten generell etwa ein Drittel weniger trinken. Nach Kriterien der WHO besteht ein riskanter Alkoholkonsum, wenn Frauen täglich mehr als 20 g Alkohol (0,2 l Wein oder 0,4 l Bier) trinken und Männer mehr als 30 g (0,3 l Wein oder 0,6 l Bier). (mut)