Superorganismus Mensch

Mikroben – Heimliche Heiler

Jede zweite Zelle in und auf uns gehört einer Mikrobe. Durch die erfolgreiche Behandlung mit fäkalen Mikrobiota – zum Beispiel bei Autismus – hat die Mikrobiomforschung an Fahrt gewonnen. Mikroben könnten ein Teil neuer Therapiestrategien für viele Krankheiten sein.

Veröffentlicht:

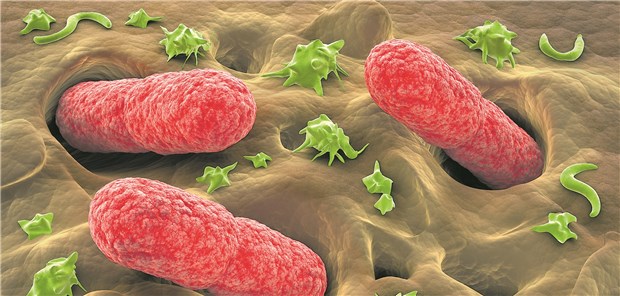

Mikroorganismen im Darm: Sie kontrollieren auch wichtige Immunfunktionen.

© psdesign1 / Fotolia

Seit Anfang der 1970er-Jahre geistert eine Statistik durch die Medien, die viele überrascht hat. Demnach beträgt das Verhältnis zwischen der Zahl der Mikroben in und auf uns und der Zahl unserer Körperzellen 10 zu 1 (Am J Clin Nutr 1972; 25:1292–1294).

Aber um es gleich klarzustellen: Inzwischen haben Wissenschaftler nachgerechnet, und sie kommen auf einen viel niedrigeren Wert – der dennoch beeindruckt. Aktuellen Schätzungen zufolge liegt der Anteil der Mikroben bei etwas über der Hälfte aller Zellen des menschlichen Körpers.

Der Internist und Humangenetiker Professor Francis Collins, Direktor der US-Nationalen Gesundheitsinstitute (NIH), bezeichnet den Menschen deshalb auch als "Superorganismus": Auch wenn noch viel Forschung nötig sei, sei "schon jetzt glasklar festzustellen: Mikroorganismen sind ein wesentlicher Teil von uns".

Schon vor zehn Jahren wurde an den NIH das "Human Microbiome Project" (HMP) begonnen,. Damit wurden nicht nur die Zusammensetzung des humanen Mikrobioms erforscht, sondern auch mögliche Assoziationen zwischen dem Mikrobiom und der Entstehung von Typ-2-Diabetes und entzündlichen Darmerkrankungen sowie die Entwicklung des von der Mutter erworbenen Mikrobioms während der ersten Lebensjahre eines Neugeborenen.

Die Zusammensetzung der Mikroorganismen variiert je nach Körperregion, die sie besiedeln, sowie von Mensch zu Mensch. Es handelt sich nicht nur um Bakterien, von denen zwischen 500 und 1000 verschiedene Arten im Körper vermutet werden, sondern auch um Archaebakterien, Pilze und unterschiedliche Viren, auch um solche, die Bakterien befallen.

Auch das öffentliche Interesse wächst

Im Mikrobiom werden Millionen von Genen exprimiert. Diese Gesamtheit der Gene wird als Metagenom bezeichnet, das HMP-Wissenschaftler detailliert erforschen. Aktuellen Schätzungen zufolge kommen auf die etwa 20.000 menschlichen Gene ungefähr 2.000.000 mikrobielle Gene allein im Darm, wie Wissenschaftler um Dr. Rob Knight von der University of California San Diego in La Jolla berichten (Nat Med 2018; 24:392–400).

In der HMP-Datenbank stehen derzeit Informationen von mehr als 2300 Metagenomen von 265 gesunden Probanden aus unterschiedlichen Körperregionen für Analysen zur Verfügung. Die Proben stammen jeweils unter anderem aus der Nasenhöhle, von der Wangeninnenseite, der Zahn- und Zungenoberfläche, aus dem Darm und dem hinteren Scheidengewölbe. Und das öffentliche und wissenschaftliche Interesse am menschlichen Mikrobiom wächst. Inzwischen gibt es mehr als 22.000 Publikationen dazu.

Eine ganze Reihe von Erkrankungen geht mit Veränderungen des Mikrobioms einher. Therapiestrategien wurden und werden vorrangig in Tierversuchen geprüft. Pro- und Präbiotika wurden bereits erfolgreich vor allem bei infektiösen Darmerkrankungen und infektiösen Atemwegserkrankungen eingesetzt.

Erfolg bei C. difficile-Infektionen

Am erfolgreichsten ist inzwischen das Konzept, Veränderungen der Darmflora zu korrigieren, bei Patienten mit C. difficile-Infektionen. Bereits 2013 ist die erste randomisierte Studie zum Transfer fäkaler Mikrobiota gemacht worden, in der Patienten per Nasensonde Spenderfäzes in das Duodenum eingeführt wurde. Mittlerweile wird auch in Deutschland die klinische Mikrobiomforschung vorangetrieben.

So wurde an der Universität Köln von der Arbeitsgruppe "Klinische Mikrobiomforschung" die Deutsche Studiengruppe für Klinische Mikrobiomforschung (DKSM) gegründet. Sie soll künftig "als Kristallisationspunkt für translationale klinische Studien" dienen.

Nach Angaben der Arbeitsgruppe um Privatdozent Dr. Maria J.G.T. Vehreschild, die das Thema Fremdstuhlgabe beim Internistenkongress in Mannheim vorgestellt hat, haben die Ärzte in Zusammenarbeit mit der Translational Research Platform des Exzellenzclusters CECAD an der Uni Köln Patienten mit rezidivierenden Clostridien-Infektionen sogar ausschließlich mithilfe kryokonservierter Darmflorakapseln erfolgreich behandelt.

Ein anderes derzeit laufendes Forschungsvorhaben in Deutschland ist das Tübiom-Projekt der von drei Professoren gegründeten CeMeT GmbH in Zusammenarbeit mit der Universitätsklinik und der Universität Tübingen.

Mikrobiom liefert Biomarker für Krankheiten

Für Knight und seine Kollegen liefert das Mikrobiom neuartige Biomarker für Krankheiten. So sei zum Beispiel das massenhafte Vorkommen des zu den Clostridien gehörenden Keims Christensenella minuta mit einem niedrigen BMI assoziiert. Zumindest im Tierversuch wurde nachgewiesen, dass sich durch Übertragung dieser Bakterien bei adipösen Mäusen ein Gewichtsverlust anstoßen lässt. "Bleibt die Frage, ob sich das auch auf Menschen übertragen lässt", so Knight zum britischen Sender BBC.

Ein weiteres Beispiel: Im vergangenen Jahr lieferte eine klinische Studie erste Hinweise darauf, dass ein Transfer fäkaler Mikrobiota bei Patienten mit Autismus-Spektrum-Störungen Symptome der Verhaltensstörungen sowie eine gastrointestinale Symptomatik anhaltend lindert (Microbiome 2017; 5:10). Längst wird schließlich auch geprüft, inwieweit die Zusammensetzung des Mikrobioms den Therapieerfolg beeinflusst, etwa in der Onkologie.

Die Erforschung des menschlichen Mikrobioms wird international verstärkt vorangetrieben, nicht zuletzt durch die Gründung der "National Microbiome Initiative" 2016 noch unter der Obama-Regierung. Ihr haben sich eine ganze Reihe von Institutionen, Organisationen und Stiftungen angeschlossen, um die Mikrobiomforschung finanziell zu unterstützen.

Allein die Melinda und Bill Gates-Stiftung steuert in den vier Jahren nach der Gründung 100 Millionen US-Dollar bei, die NIH haben in den vergangenen zwei Jahren die Forschung mit 20 Millionen Dollar gefördert. In Europa werden über die Rahmenprogramme RP7 und Horizont 2020 schwerpunktmäßig 13 EU-finanzierte Projekte gefördert.

Eine von der EU-Kommission mitfinanzierte Fördermaßnahme in Deutschland ist die "Wissensplattform für Ernährung, intestinales Mikrobiom und Gesundheit" (HDHL-INTIMIC). Sie soll noch in diesem Jahr etabliert werden und ist Teil eines Großprojekts von 43 Forschungsteams in acht europäischen Ländern und Israel.