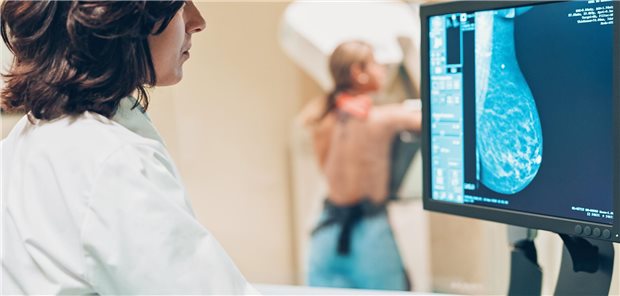

Krebsfrüherkennung

Wie oft zum Pap-Test?

Alle fünf Jahre, alle zwei Jahre oder doch besser - wie in Deutschland gängige Praxis - jedes Jahr zum Pap-Test? Japanische Wissenschaftler empfehlen einen Blick aufs Alter.

Veröffentlicht:

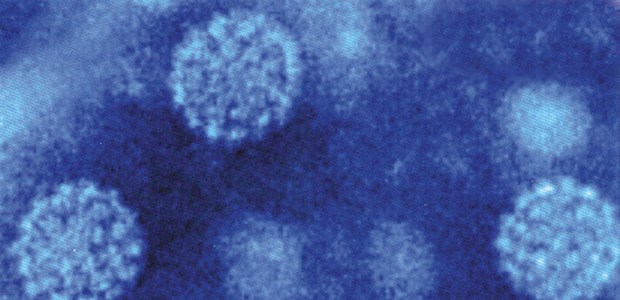

Humane Papillomaviren unter dem Elektronenmikroskop.

© Prof. Thomas Iftner

TOKIO. So viel wie nötig, so wenig wie möglich - das ist die Prämisse jedes Krebsscreenings. Wie viel in puncto Zervixkarzinom-Screening nötig ist, darüber herrscht noch Uneinigkeit.

Entsprechend unterschiedlich fallen die Empfehlungen zum Screeningintervall mittels Pap-Test aus. Kürzlich machten sich nun japanische Gynäkologen auf die Suche nach dem optimalen Zeitfenster (Arch Gynecol Obstet 2012, online 11. Oktober).

Vor dem 40. Lebensjahr sollten Frauen alle zwei Jahre eine zytologische Untersuchung des Zervixabstriches durchführen lassen, Frauen zwischen 40 und 59 Jahre alle zwei bis drei Jahre und jenseits der 60 nur noch alle fünf Jahre.

Zu diesem Schluss kommen Forscher aus Japan, die in einer retrospektiven Kohortenstudie mit 3804 gesunden Frauen das Erkrankungsrisiko innerhalb von fünf Jahren bestimmt und daran das optimale Screeningintervall errechnet haben.

Daiki Kobayashi vom St. Luke Hospital in Tokio und Kollegen gingen von den für ein Screening weltweit geltenden Inzidenzraten von 0,5 Prozent für das Zervixkarzinom und 1 Prozent für Dysplasien aus.

Die Teilnehmerinnen hatten sich zwischen 2005 und 2010 einmal jährlich einem Check-up unterzogen, der auch einen Pap-Test beinhaltete. In dieser Zeit war bei 236 Patientinnen der zytologische Befund zu beanstanden (kumulative Inzidenz 6,2 Prozent; 95% CI, 5,4 - 7,0 Prozent).

Die Wahrscheinlichkeit eines auffälligen Pap-Tests variierte stark mit dem Alter der Frauen. Am größten war sie bei den unter 40-Jährigen (kumulative Inzidenz 11,2 Prozent; 95% CI, 8,8-13,9 Prozent) und sank mit den Lebensjahren (40-49: 7,6 Prozent; 50-59: 4,4 Prozent; = 60: 2,8 Prozent).

Die weitere Diagnostik bestätigte bei vier Frauen ein Zervixkarzinom, bei 66 eine Dysplasie, bei den restlichen 158 konnte beides ausgeschlossen werden.

Dabei war das Risiko, an einem Zervixkarzinom oder einer Dysplasie zu erkranken, für die Unter-40-Jährigen am höchsten (kumulative Inzidenz 0,9 Prozent, 95% CI 0,3 - 2,0 bzw. 4,0 Prozent; 95% CI 2,6 - 5,9 Prozent) und verringert sich in den höheren Altersklassen (40 - 49: 0,1 bzw. 2,2 Prozent; 50 - 59: 0,1 bzw. 1,0 Prozent; = 60: 0 bzw. 0,4 Prozent).

Längere Abstände empfohlen

Doch nicht nur in den Erkrankungszahlen auch im zeitlichen Verlauf unterschieden sich die Altersgruppen: Bei den jüngeren Frauen stiegen insbesondere innerhalb der ersten zwei Jahre die Inzidenzraten.

So fand sich nach zwei Jahren bei 5 Prozent der Unter-40-Jährigen ein zytologisch auffälliger Befund, bei 3 Prozent eine Dysplasie, und 0,5 Prozent waren an einem Zervixkarzinom erkrankt.

Im zweiten Jahr wurde bei etwa 9,4 Prozent der Frauen mit auffälligem Pap-Test Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert, bei 62,5 Prozent eine Dysplasie. Daher sehen die Studienautoren ein Screeningintervall von zwei Jahren für diese Altersgruppe als angemessen.

Für Frauen von 40 bis 59 Jahre erweitern die Autoren den Zeitraum auf zwei bis drei Jahre, in diesem Zeitraum war das Dysplasierisiko am höchsten. In den Jahren 2 und 3 war bei 4 bzw. 5 Prozent der 40 - 49-Jährigen der Befund auffällig sowie bei 2 und 3 Prozent der 50-59-Jährigen.

Bei wiederum 2 Prozent der 40 - 49-Jährigen und bei 1 Prozent der 50 - 59-Jährigen wurde innerhalb dieses Zeitraums eine Dysplasie nachgewiesen. An Gebärmutterhalskrebs erkrankten 0,1 Prozent der 40 - 49-Jährigen, von den 50 - 59-jährigen Frauen keine. Einen Erkrankungsgipfel gab es nicht.

Bei den über 60-Jährigen blieb das Risiko während der gesamten fünf Jahre konstant niedrig: Weniger als 3 Prozent hatten in dem Zeitraum einen auffälligen zytologischen Befund. Eine Dysplasie fand sich bei weniger als 0,5 Prozent und am Zervixkarzinom erkrankte keine Frau.

Für endgültige Aussagen zum optimalen Screeningintervall bedarf es den Autoren zufolge weiterer, vor allem prospektiver Studien. Für Empfehlungen müssten HPV-Status und Impfungen berücksichtigt werden. Beides war hier nicht der Fall.

Die US-Gesundheitsbehörde U.S. Preventive Services Task Force (Ann Intern Med 2012; 156(12): 880-891) und die American Cancer Society (American Journal of Clinical Pathology 2012; 137: 516-542) sprechen sich in ihren 2012 veröffentlichten Empfehlungen für längere Abstände aus. Sie raten, alle drei bis fünf Jahre zu screenen, und klammern Frauen unter 21 und über 65 Jahren aus.