Harninkontinenz: Erst Physiotherapie, dann Op

Die Inkontinenzchirurgie hat in letzter Zeit große Fortschritte gemacht. Aber auch konservativ lassen sich heutzutage gute Erfolge erzielen.

Veröffentlicht:

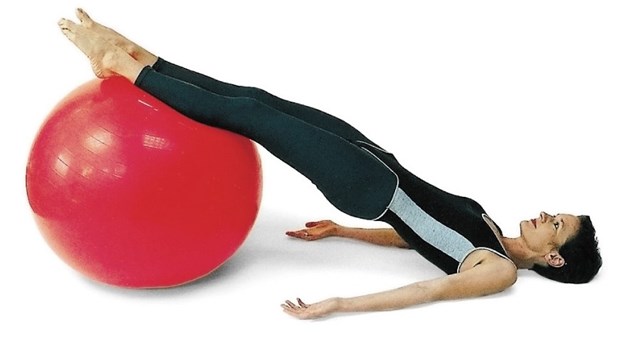

Eine Frau trainiert auf einem Gymnastikball den Beckenboden.

© Foto: ddp

Ungefähr 30 bis 40 Prozent aller Frauen ab 50 Jahren haben Symptome einer Harninkontinenz. Und etwa jede zehnte Frau wird deswegen zumindest einmal in ihrem Leben operativ behandelt. "Generell bleibt die operative Sanierung der letzte Baustein einer komplexen Therapiekaskade", schreibt Dr. Gert Naumann von der Abteilung Urogynäkologie der Universitätsklinik Mainz (Der Gynäkologe 42, 2009, 461).

An erster Stelle der Therapieoptionen bei Harninkontinenz steht nach wie vor das Beckenbodentraining. Hiermit werden vor allem bei Frauen mit intakter Willkürmotorik gute Ergebnisse erzielt. Es kann durch eine Biofeedback-Komponente ergänzt werden. Eine Elektrostimulation des Beckenbodens kommt primär dann zum Einsatz, wenn sich die Betroffenen schwertun, die Muskeln kontrolliert anzuspannen. "Das professionelle Training unter Anleitung geschulter Physiotherapeuten ist einer alleinigen Übung mit Hilfe von Flyern oder Broschüren eindeutig vorzuziehen", so Naumann.

Medikation ergänzt Beckenbodentraining

Ergänzend zum Beckenbodentraining eignet sich die medikamentöse Therapie, wobei hier zwischen Belastungs- und Dranginkontinenz zu unterscheiden ist. Der Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer Duloxetin verbessert bei mittelschwerer bis schwerer Belastungsinkontinenz die Verschlusskraft der Urethra. Stärkere unerwünschte Wirkungen könnten durch eine einschleichende Dosierung gut verhindert werden, rät Naumann.

Der Experte empfiehlt, mit einmal täglich 20 mg zum Abend zu beginnen und das über zwei bis drei Tage beizubehalten. Der erste Steigerungsschritt wären dann zweimal 20 mg über einige Tage. Ist das noch nicht effektiv genug, kann bis zweimal 40 mg gesteigert werden.

Auch bei drangbedingter Inkontinenz ist ein Erfolg mit medikamentösen Maßnahmen, in diesem Fall mit Anticholinergika, möglich. "Hier ist aber Geduld auf beiden Seiten nötig", so Naumann. Das Spektrum der anticholinergen Substanzen ist mittlerweile breit. Pauschale Empfehlungen verbieten sich hier. "Beim Nichtansprechen auf ein Anticholinergikum kann innerhalb der Substanzklasse gewechselt werden", betont der Mainzer Gynäkologe. Auch der Applikationsweg der Arzneimittel kann für den Behandlungserfolg entscheidend sein: So kann zum Beispiel bei starker Mundtrockenheit unter einer oralen Therapie eine transdermale Applikationsform den therapeutischen Durchbruch bringen. Denn klar ist: Nur wenn eine adäquate Compliance bei den Patienten erreicht wird, gibt es auch Chancen auf einen Therapieerfolg.

Neue Anticholinergika bei Dranginkontinenz

Neuere anticholinerge Substanzen wie Darifenacin oder Solifenacin wirken selektiv an den für die Blasenfunktion relevanten, muskarinergen M3-Rezeptoren. "Sie sind den herkömmlichen Medikamenten in ihrer Wirkung nicht überlegen, zeigen aber eine offenbar höhere Sicherheit hinsichtlich zentralnervöser Effekte", so Naumann. Er empfiehlt deswegen, sie bevorzugt bei älteren oder bei hinsichtlich ZNS-Nebenwirkungen gefährdeten Patienten einzusetzen.

Hilft alles nicht, bleiben die operativen Maßnahmen. Bei der Behandlung von Frauen mit Belastungsinkontinenz dominiert derzeit die Einlage von Polypropylenbändern unter die mittlere Harnröhre. Bislang gebe es nur für das retropubische TVT (tension-free vaginal tape)-Verfahren Ergebnisse aus Langzeitstudien, und zwar über acht Jahre, nicht aber für transobturatorische Verfahren, stellt Professor Eckhard Petri von den Helios-Kliniken in Schwerin fest (Der Gynäkologe 42, 2009, 365).

Generell sei es jedoch wichtig, trotz aller Erfolge mit Band- und Netzverfahren auch alternative Operationstechniken wie zum Beispiel die Kolposuspension zu beherrschen. Petri: "Das ist die einzige Operationsmethode, mit der ein paravaginaler Defekt gleichzeitig mit einer Belastungsinkontinenz behoben werden kann."

Lesen Sie dazu auch: Abspecken mindert bei Frauen Harninkontinenz Nur für Fachkreise : Trospiumchlorid jetzt einmal täglich Diskrete Einlage bei leichter Blasenschwäche