Ebola-Epidemie

Zugang zu genetischen Daten ist nötig

Bei der Ebola-Epidemie in Westafrika sind Tausende von Proben genommen worden, die wegen fehlender Hochsicherheitslabors nicht in den Ursprungsländern lagern. Was soll mit ihnen geschehen? Darüber muss man sich international einigen.

Veröffentlicht:

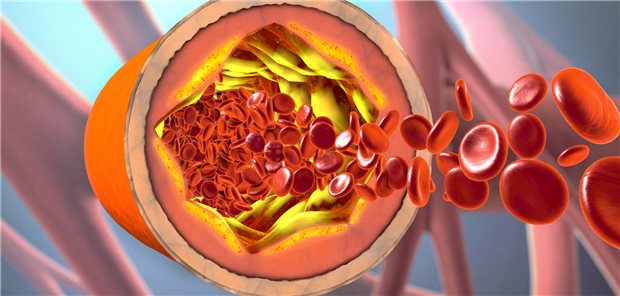

Bei der Ebola-Epidemie sind Tausende von Proben genommen worden. Was soll mit ihnen geschehen?

© Suzanne Seton / fotolia.com

HAMBURG. Der Virologe Professor Stephan Günther vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNI) in Hamburg ist viel vor Ort gewesen in den von Ebola betroffenen Ländern Westafrikas.

Er hat die Diagnostik dort mit aufgebaut, er koordiniert das europäische mobile Labor (EMLab) und das von der EU geförderte Ebola-Forschungsprogramm EVIDENT. Günther gehört zu den renommiertesten Virologen weltweit.

Bei der Unterstützung der Bekämpfung der Seuche sind viele Proben von Patienten genommen worden.

Nun wird international darüber diskutiert, wie mit den Materialien umgegangen werden soll, die bei der Ebolaepidemie gesammelt wurden und die zum großen Teil außerhalb der betroffenen Länder lagern, weil diesen Hochsicherheitslabors fehlen (Nature 2015; 524:146-147).

Günther nennt Zahlen. "In unserem BSL4-Labor am BNI lagern circa 3000 Proben: Blut, andere Körperflüssigkeiten und Schleimhautabstriche, ebolapositiv und ebolanegativ."

Ebolaproben sind ein kostbares Gut

"Die Proben gehören nicht uns, sondern den Ursprungsländern Guinea und Sierra Leone. Wir haben mit ihnen Vereinbarungen zur Forschung an den Proben im europäisch-afrikanischen Netzwerk geschlossen und über Verfahrensweisen, nach denen über die Verwendung der Proben entschieden wird", so der Virologe.

"Die Proben sind ein kostbares Gut, das wir auch in fünf, zehn oder zwanzig Jahren noch brauchen werden, wenn neue Technologien zum Beispiel für Biomarkeranalysen zur Verfügung stehen."

Wie viele Proben weltweit außerhalb der Ursprungsländer vorhanden sind, lässt sich nicht eruieren, die Zahl wird auf bis zu 100.000 geschätzt.

Es gibt circa zehn internationale Konsortien, die an Ebola forschen, etwa dreißig Labore und circa fünfzig in Ebolaforschung involvierte Organisationen. Nicht alle Länder und Institutionen möchten Angaben zur Anzahl und zum Ort der Probenlagerung machen.

Ethisch komplexe Fragestellungen

"Die Verwendung der Proben, der Umgang mit den Daten, die aus der Verwendung entstehen - das sind komplexe ethische Fragestellungen, denen sich die internationale Gemeinschaft stellen muss", sagt Günther.

Für die am BNI gelagerten Proben prüft außer den Ethikkommissionen der Ursprungsländer auch die für das Institut zuständige Ethikkommission in Hamburg, ob die Forschung üblichen ethischen Standards entspricht.

Aber auch andere Forschungsinstitutionen aus dem In- und Ausland haben schon Proben vom BNI erbeten und zum Teil erhalten. "Wir arbeiten mit der WHO daran, eine Struktur für eine Biobank zu entwickeln", berichtet Günther.

"Auf der einen Seite sollten die Interessen unseres Konsortiums gewahrt sein. Auf der anderen Seite könnte ein wissenschaftliches Gremium von EMLab / EVIDENT-Vertretern, den Ursprungsländern der Proben und der WHO implementiert werden, das über den Zugang zu Proben auch für andere Institutionen entscheidet", so Günther.

Länder müssen stärker eingebunden werden

Anfang August hatte die Weltgesundheitsorganisation zu einem ersten internationalen Treffen über diese Fragestellungen nach Freetown in Sierra Leone eingeladen. Es gebe dringend Bedarf, sich international auf Rahmenbedingungen für den Umgang mit Proben und die Verwendung von Daten zu einigen.

Die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" sieht einen Grund in der vierzig Jahre lang vernachlässigten Forschung an Ebola darin, dass den am meisten betroffenen Ländern eigene Forschungskapazitäten unter Hochsicherheitsbedingungen fehlten.

Die Länder müssten stärker in die Forschung und auch deren ethische Aspekte eingebunden werden.

"Bevor eine Firma zum Beispiel um Proben bittet für die Entwicklung eines diagnostischen Tests, ist es sinnvoll, die Erfolgsaussichten abzuschätzen und die Frage zu stellen, ob das Produkt Marktchancen und ein akzeptables Preisniveau haben kann", sagt der Hamburger Virologe.

Genetische Daten zur Entwicklung von Schnelltests

Eine weitere drängende Frage, die sich auch für andere Erreger von Epidemien stellt wie von MERS (Middle East Respiratory Syndrome) oder von Influenza, betrifft die Daten von Genanalysen.

Ein rascher Zugang kann für eine erfolgreiche frühe Bekämpfung einer Infektionskrankheit entscheidend sein. Nur auf der Basis von genetischen Daten lässt sich der Erreger klassifizieren, seine Ausbreitung in Raum und Zeit nachverfolgen und seine genetische Variabilität inklusive immunologischer Escapemechanismen abschätzen.

Bei neuen Erregern wie MERS (2012) oder SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome; 2002) oder bei neuen Varianten bekannter Erreger wie Ebola, für die es keine Antigen-Antikörper-Schnelltests gibt, sind die genetischen Daten zur Entwicklung PCR-basierter Schnelltests und damit für die Diagnostik vor Ort notwendig.

Daten allgemein zugänglich gemacht

Nachdem die Weltgesundheitsorganisation im März 2014 erstmals offiziell über eine schwere Infektionskrankheit in Guinea mit hoher Letalität informiert worden war, bildete sich rasch ein internationales Forscherteam unter Federführung von Günther, das die Nukleinsäuresequenz des Virus im April analysiert hatte und die Daten eines neuen Ebolastamms vom Subtyp Zaire sofort allgemein zugänglich machte (NEJM 2014; online 16. April).

Auch andere Wissenschaftler verfuhren auf diese Weise, aber offenbar nicht alle.

Unsicherheiten in Bezug auf die Rechte am intellektuellen Eigentum gehören zu den Gründen. Auch hier müssten schnell gemeinsam mit der WHO internationale Richtlinien entwickelt werden, wie zu verfahren sei und auch die Wissenschaft zu ihrem Recht komme, fordern Forscher um Nathan L. Yozwiak von der Harvard University in Cambridge, Massachusetts in einem Kommentar (Nature 2015; 518: 477-479).

"Verzögerungen eines ‚open access‘ von Daten können wir uns während einer Epidemie einfach nicht leisten."