Vorgaben übererfüllt

Diabetestherapie mit Herzschutz

Es reicht nicht, dass Antidiabetika die glykämische Kontrolle verbessern. Inzwischen fordern Zulassungsbehörden von neuen Präparaten auch den Nachweis der kardiovaskulären Sicherheit. Mit drei modernen blutzuckersenkenden Medikamenten ist es jetzt sogar gelungen, das kardiovaskuläre Risiko zu reduzieren.

Veröffentlicht:Die weitaus meisten Patienten mit Diabetes mellitus sterben an Herzkreislauf-Erkrankungen. Auch bei guter glykämischer Kontrolle und adäquater Therapie kardiovaskulärer Begleiterkrankungen haben Diabetiker immer noch ein deutlich höheres Risiko, an kardiovaskulären Erkrankungen zu sterben, als Nichtdiabetiker. Inzwischen gibt es eine robuste Datengrundlage, dass eine antidiabetische Therapie jenseits der Blutzuckersenkung auch das Herz- und Gefäß-Risiko verringern kann.

Zum ersten Mal gelang dieser Nachweis 2015 mit dem SGLT-2-Hemmer Empagliflozin (Jardiance®) in der EMPA-REG-OUTCOME-Studie. In diesem Jahr zogen die Studien LEADER mit dem GLP-1-Analogon Liraglutid (Victoza®) und SUSTAIN-6 mit dem noch nicht zugelassenen GLP-1-Agonisten Semaglutid nach. Ein genauerer Blick auf die Studienergebnisse weist auf mögliche Unterschiede der drei Präparate hin.

Kardiovaskuläre Risikopatienten

In der EMPA-REG-OUTCOME-Studie reduzierte Empagliflozin zusätzlich zur Standardbehandlung das Risiko für den zusammengesetzten Endpunkt mit kardiovaskulärer Mortalität oder nicht-tödlichem Herzinfarkt oder nicht-tödlichem Schlaganfall gegenüber Placebo signifikant um 14 Prozent (NEJM 2015; 373: 2117).

Die Ereignisrate betrug dabei in den Empagliflozin-Gruppen 10,5 Prozent, in der Placebogruppe 12,1 Prozent. Die Teilnehmer der Studie mit Typ-2-Diabetes hatten bereits zu Studienbeginn eine kardiovaskuläre Erkrankung: drei Viertel eine KHK, knapp ein Viertel einen durchgemachten Schlaganfall, ein Fünftel eine periphere arterielle Verschlusskrankheit und jeder zehnte eine Herzinsuffizienz. 95 Prozent nahmen blutdrucksendende Mittel ein, 77 Prozent Statine.

Effekt schon nach 15 Wochen

Den entscheidenden Unterschied für den kombinierten Endpunkt machte die Zahl der kardiovaskulären Todesfälle aus: Sie war bei Empagliflozin-Behandlung über einen Zeitraum von 48 Monaten um 38 Prozent geringer als bei Placebo-Einnahme. Ausschlaggebend dafür waren nach einer Subgruppenanalyse vor allem Todesfälle aufgrund einer Verschlechterung einer Herzinsuffizienz oder einem Herzstillstand. Einen signifikanten Unterschied bei nicht tödlichen Herzinfarkten oder Schlaganfällen gab es nicht.

Die Gesamtmortalität sank aufgrund der verringerten kardiovaskulären Mortalität bei der Empagliflozin-Therapie gegenüber Placebo um 34 Prozent. Ein Effekt der Empagliflozin-Therapie bezüglich der Hospitalisierungen wegen Herzinsuffizienz ließ sich bereits nach 15 Wochen nachweisen (Eur Heart J. 2016; 37: 1526). Als Grund für diese rasche Wirksamkeit wird ein hämodynamischer Volumeneffekt vermutet, der über den Hämatokrit vermittelt ist, aber auch andere Mechanismen werden diskutiert.

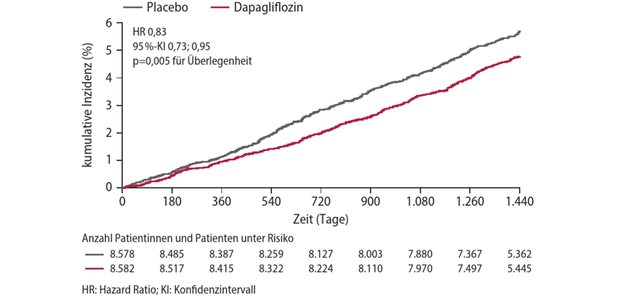

Im Rahmen der LEADER-Studie wurden Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 und kardiovaskulärem Risiko (nur teilweise mit bereits manifester kardiovaskulärer Erkrankung) zusätzlich zu einer Standard-Therapie mit Liraglutid oder Placebo behandelt (NEJM 2016; 375: 311). Derselbe kombinierte kardiovaskuläre Endpunkt wie in der EMPA-REG-OUTCOME-Studie zeigte eine ähnliche Risikoreduktion wie bei EmpagliflozinTherapie mit einer Reduktion der Ereignisrate von 14,9 Prozent bei Liraglutid-Behandlung und 13,0 Prozent bei Placebo-Einnahme. Das entspricht einer relativen Risikoreduktion von 13 Prozent. Der Effekt des GLP-1-Analogons wurde erst über einen längeren Zeitraum deutlich.

Auch in dieser Studie leistete die Reduktion des Endpunkts kardiovaskulärer Tod den größten Beitrag zum kombinierten primären Endpunkt mit einer relativen Risikoreduktion durch Liraglutid von 22 Prozent. Die Gesamtmortalität nahm signifikant um 15 Prozent ab, Hospitalisierungen wegen Herzinsuffizienz verringerten sich (nicht statistisch signifikant).

Offenbar Effekte auf Atherosklerose

Der bisher noch nicht zugelassene GLP-1-Agonist Semaglutid reduzierte in der Studie SUSTAIN-6 denselben kombinierten Endpunkt wie in den beiden anderen Studien sogar um 26 Prozent von 8,9 Prozent in den Semaglutid-Gruppen auf 6,6 Prozent in der Placebo-Gruppe (NEJM 2016; online 15. September). Im Unterschied zu den beiden anderen Studien war hier die Risikoreduktion aber vorrangig auf die Verminderung von nicht tödlichen Schlaganfällen zurückzuführen. Außerdem war die Zahl der Revaskularisierungen bei Semaglutid-Therapie deutlich gegenüber der Placebogruppe reduziert. Es scheint demnach, dass Semaglutid besonders deutliche Effekte auf die Atherosklerose hat. An dieser Studie hatten wie in LEADER Patienten mit Typ-2-Diabetes und bestehender kardiovaskulärer Erkrankung oder hohem kardiovaskulären Risiko teilgenommen. Die mittlere Diabetes-Erkrankungsdauer war länger als in den beiden anderen Studien, die Beobachtungszeit kürzer.

Soweit man das bei den unterschiedlichen Patientenkollektiven bewerten kann, scheinen wesentliche Unterschiede der drei Antidiabetika die klinisch unterschiedlichen und verschieden rasch einsetzenden protektiven kardiovaskulären Effekte zu sein. Unterschiede zeigten sich aber auch bei den Sicherheitssignalen.

Erhöhte Retinopathie-Raten

So fielen vor allem bei Semaglutid-, aber auch bei Liraglutid-Therapie erhöhte Retinopathie-Raten gegenüber Placebo auf. Gleichzeitig waren aber neu einsetzende oder sich verschlechternde Nephropathien als zweite wichtige Mikroangiopathie bei Diabetes unter den GLP-1-Agonisten verringert. Pankreatitiden wurden nicht gehäuft beobachtet, auch wenn es unter der Therapie zu Lipaseanstiegen kommen kann. Die häufigsten Nebenwirkungen beider GLP-1-Agonisten waren gastrointestinaler Art.

Weiterer Forschungsbedarf

Bei Empagliflozin-Therapie traten in der EMPA-REG-OUTCOME-Studie genitale Infektionen, vor allem Mykosen, signifikant häufiger auf als in der Placebo-Gruppe. Langfristig reduzierte die Empagliflozin-Therapie im Vergleich zu einer Placebogabe das Risiko der Niereninsuffizienz, vorübergehend ließ aber die Nierenfunktion zu Beginn der Therapie häufig nach (NEJM 2016; 375: 323).

In allen drei Studien profitierten Patienten mit Diabetes und kardiovaskulärem Risiko oder schon bestehenden kardiovaskulären Erkrankungen hinsichtlich der Herz- und Gefäßendpunkte. Für andere Patientenpopulationen müssen entsprechende Studienergebnisse abgewartet werden. Zudem werfen die unterschiedlichen Ergebnisse zu Mikroangiopathien weiteren Forschungsbedarf auf.

![Die Schilddrüse tickt in jedem Lebensalter anders Porträts: [M] Feldkamp; Luster | Hirn: grandeduc / stock.adobe.com](/Bilder/Portraets-M-Feldkamp-Luster-Hirn-grandeduc-stockadobecom-235723.jpg)