Fallgeschichte

Erfolg mit CAR-T-Zell-Therapie bei refraktärer Myasthenia gravis

Die CAR-T-Zell-Therapie eignet sich anscheinend nicht zur Behandlung bei Krebs und autoimmunen rheumatischen Erkrankungen. An der Uniklinik Magdeburg hat eine solche Therapie nun auch einer Patientin mit therapierefraktärer Myasthenia gravis geholfen.

Veröffentlicht:

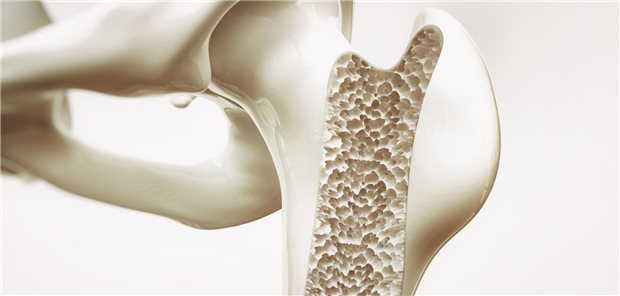

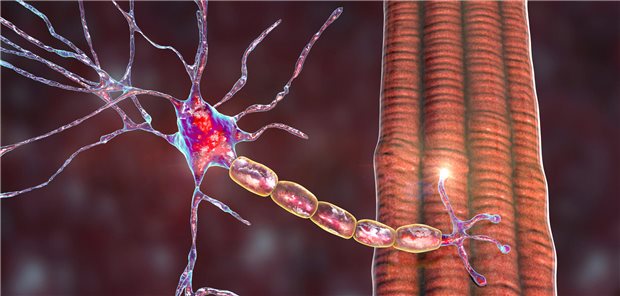

Kommunikation von Nerv und Muskel im Fokus: Bei einer Patientin mit therapierefraktärer Myasthenia gravis führte eine CAR-T-Zell-Therapie zu einer deutlichen klinischen Besserung, selbstständiges Gehen wurde wieder möglich, und die Vitalkapazität der Lunge verbesserte sich.

© Dr_Microbe / stock.adobe.com

Berlin. Bei einer Patientin mit einer therapierefraktären Myasthenia gravis ist an der Universitätsklinik Magdeburg ein Therapieversuch mit einer CAR-T-Zell-Therapie erfolgreich verlaufen, teilt die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) mit. Natürlich handele es sich bisher „nur“ um erste Kasuistiken – und randomisierte Studien müssten folgen. Nach Ansicht der Spezialisten liefern die Fallberichte aber womöglich auch neue Erkenntnisse zur Pathogenese autoimmuner Myasthenien.

Die CAR-T-Zell-Therapie ist ja eine spezifische, zielgerichtete Immuntherapie, die gegen individuell krankheitsauslösende Antigene eingesetzt werden kann, erinnert die DGN. Bei der Krebsbehandlung gibt es bislang die meisten Erfahrungen, so konnten zum Beispiel bestimmte therapieresistente Lymphome erfolgreich behandelt werden. Für die CAR-T-Zell-Therapie werden zunächst T-Zellen aus dem Blut der Erkrankten gewonnen und molekulargenetisch so modifiziert, dass sie auf ihrer Oberfläche Rezeptoren gegen das entsprechende Antigen tragen. Dies können Tumorzellen, aber auch Immunzellen selber sein, die eine Autoimmunerkrankung auslösen. Diese spezifisch „scharf gemachten“ CAR (=chimäre Antigen-Rezeptoren)-T-Zellen werden dann über einen zentralen Venenkatheter reinfundiert. Im Verlaufe von Tagen und Wochen kommt es in Folge zu einer starken Aktivierung des Immunsystems, wodurch die krankmachenden Zellen, die das entsprechende Antigen tragen, abgetötet werden. Allerdings kann es unter der Therapie auch zu erheblichen systemischen Nebenwirkungen wie dem Zytokin-Freisetzungssyndrom, eine generalisierte, systemische Entzündungsreaktion, oder dem assoziierten Neurotoxizitätssyndrom mit schweren neurologischen Symptomen, kommen.

Vielfältige Therapien im Vorfeld

In der Zeitschrift „Lancet Neurology“ berichtet ein Team um Professor Aiden Haghikia, Direktor der Neurologischen Universitätsklinik in Magdeburg, nun über den ersten Fall einer in der Universitätsklinik Magdeburg erfolgreich behandelten therapierefraktären autoimmunen Myasthenie mit humanen autologen Anti-CD19-CAR-T-Zellen (Lancet Neurol. 2023;22(12):1104-1105). Die junge Patientin aus Sachsen-Anhalt litt an einer Myasthenia gravis, da ihr Immunsystem Autoantikörper gegen Strukturen der neuromuskulären Endplatte produzierte. Die elektrische Impulsübertragung zwischen Nerven und Muskelzellen war somit gestört: durch die klassischen Antikörper einer Myasthenia gravis (MG) gegen Acetylcholin-(ACh-)Rezeptoren der postsynaptischen Membran. Die Patientin hatte während des jahrelangen Krankheitsverlaufs vielfältige Therapien erhalten, neben Acetylcholinesterase-Inhibitoren eine Thymektomie, Glukokortikoide, Mycophenolatmofetil, B-Lymphozyten-depletierende Antikörper und den Proteasom-Inhibitor Bortezomib – dennoch kam es zur klinischen Progression mit Gehunfähigkeit sowie Schwierigkeiten beim Schlucken und Atmen. Wegen myasthenischer Krisen musste die junge Frau zuletzt fünfmal auf der Intensivstation behandelt und maschinell beatmet werden.

Anders als beispielsweise der B-Zell-Antikörper Rituximab, richten sich Anti-CD19-CAR-T-Zellen gegen eine breite Palette CD19-positiver, Antikörper-produzierende Zellen und deren Vorstufen (Prä- und Pro-B-Zellen, Plasmazellen und Plasmablasten). Bei der Patientin kam ein nebenwirkungsärmeres Anti-CD19-CAR-T-Konstrukt der zweiten Generation zum Einsatz, das durch eine veränderte Molekülstruktur bei dem Erkennungsprozess im Immunsystem mit geringerer Zytokinfreisetzung und Toxizität verbunden ist, als es bisher der Fall war. So erfolgte schließlich die Infusion von 1 x 108 (ca. 30 ml) Anti-CD19-CAR-T-Zellen (Tag 0).

Gangbild normalisierte sich nahezu vollständig

Die Zellvermehrung erreichte ein Maximum am 16. Tag; Nebenwirkungen wurden mit in der Hämatoonkologie erprobten Mitteln beherrscht, so dass die Patientin insgesamt keine schweren unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit der CAR-T-Zell-Therapie hatte, heißt es in der Mitteilung der DGN. Bis Tag 62 sanken die pathogenen AChR-Antikörper um ca. 70 Prozent (von 2.434 nmol/ml auf 718 nmol/ml). Die serologischen Befunde gingen mit einer deutlichen klinischen Besserung einher, selbstständiges Gehen wurde wieder möglich, die Vitalkapazität der Lunge verbesserte sich (von 0,9 auf 3,9 Liter). Nach etwa drei Wochen konnte die Patientin mit einer geringen Erhaltungsdosis von Prednisolon entlassen werden, im weiteren Verlauf normalisierte sich das Gangbild nahezu vollständig.

Die Patientin ist der Mitteilung zufolge nun schon seit sieben Monaten klinisch stabil und hat bisher keine weitere Immuntherapie benötigt. In der Literatur seien andere Fälle mit dieser Therapie beschrieben, die bereits seit über drei Jahren in Remission sind.

„Der Erfolg der CD19-CAR-T-Zell-Therapie nach Versagen anderer immunmodulierenden Therapien lehrt uns Neues zur Pathogenese autoimmuner Myasthenien, denn er spricht dafür, dass an der Produktion der Autoantikörper insbesondere Plasmablasten und kurzlebige Plasmazellen beteiligt zu sein scheinen“, kommentiert Aiden Haghikia. Möglicherweise könne die Therapie künftig auch bei einem breiten Spektrum anderer schwerer neurologischer Krankheiten helfen. (eb/ikr)