Erguss im Mittelohr

Was bringen Paukenröhrchen?

Die Einlage von Paukenröhrchen hilft Kindern mit chronischer Mittelohrentzündung und Paukenerguss offenbar wenig. Ein US-Forscherteam hat die aktuelle Datenlage gesichtet und analysiert.

Veröffentlicht:

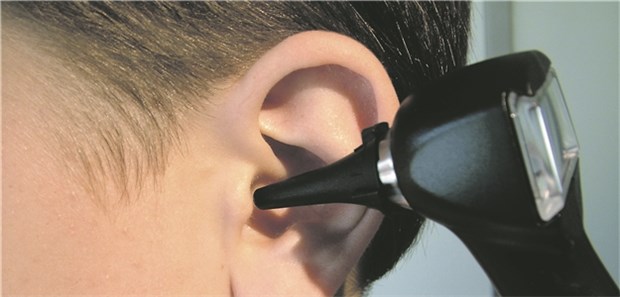

Paukenerguss? Die Einlage eines Paukenröhrchens bringt wohl nur kurzzeitig Besserung.

© Keth Frith / stock.adobe.com

PROVIDENCE. Die Parazentese des Trommelfells mit Platzierung eines Paukenröhrchens zur Belüftung des Tympanons ist eine immer noch relativ häufig durchgeführte Maßnahme bei Kindern, die nach einer Mittelohrentzündung unter einem Paukenerguss leiden. Dabei ist der Nutzen dieser Maßnahme alles andere als gesichert, wie eine aktuelle Metaanalyse betätigt.

Nach Dr. Dale W. Steele und Kollegen von der Brown University in Rhode Island gibt es zwar Hinweise darauf, dass Kinder mit chronischem Paukenerguss nach Einlage eines Paukenröhrchens kurzfristig besser hören. Dieser Effekt scheint aber nicht längerfristig anzuhalten (Pediatrics 2017; online 16. Mai).

16 randomisierte Studien (RCT) und 24 nicht randomisierte Vergleichsstudien (NRCS) haben die Forscher herangezogen, um den Effekt der Paukenröhrchen auf das Hörvermögen zu evaluieren. Als Vergleichsgruppe dienten Kinder, bei denen man eine abwartende Strategie gefahren hatte. Insgesamt wurden 1665 Kinder mit chronischer Mittelohrentzündung und Paukenerguss erfasst.

Hörvermögen untersucht

Untersucht wurden die Hörschwellen zu verschiedenen Zeitpunkten nach dem Eingriff. Nach ein bis drei Monaten, so die Autoren, hatte sich das Hörvermögen in der Op-Gruppe gegenüber der Vergleichsgruppe um 9,1 dB gebessert. Hatte man die Tympanotomie mit einer Adenotomie kombiniert, wurde kurzfristig sogar eine Verbesserung um 10 dB erreicht.

Ein beziehungsweise zwei Jahre nach Einlage der Paukenröhrchen war jedoch kein relevanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen mehr zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die meisten Röhrchen schon nicht mehr im Ohr. Die Autoren gehen davon aus, dass der Erguss im Mittelohr in beiden Gruppen bei den meisten Kindern spontan abgeheilt war.

In den Studien fanden sich auch keine Hinweise darauf, dass sich durch den Eingriff Kognition, Verhalten oder Lebensqualität der Kinder verbessert hätten. Definitive Schlussfolgerungen ließen sich, so Steele und Kollegen, aufgrund der geringen statistischen Power nicht ziehen.

Unsicherheit bei Risikogruppen

Wegen der großen Heterogenität der Studien sei es auch nicht möglich gewesen herauszufinden, ob bestimmte Risikogruppen, etwa Kinder mit Gaumenspalte, Down-Syndrom oder neuronal bedingten Entwicklungsstörungen von den Paukenröhrchen profitieren könnten.

Ein gewisser Trend zu verbessertem Hören ergab sich bei Kindern mit Adenotomie und Tympanotomie, allerdings erst ab einem Alter von vier Jahren. Die Konfidenzintervalle in den betreffenden Auswertungen waren jedoch sehr weit gefasst.

Wie eine Metaanalyse auf der Basis individueller Patientendaten nahelegt, schien der Eingriff älteren Kindern (über vier Jahre) genutzt zu haben, die zuvor wenigstens ein Vierteljahr lang auf beiden Ohren unter eingeschränktem Hörvermögen (Hörschwelle = 25 dB) gelitten hatten.

Schwache wissenschaftliche Basis

Das Kriterium der Hörschwelle, das hier angelegt wurde, werde jedoch dem komplexen Zusammenspiel zwischen Hörvermögen, Sprachwahrnehmung und kindlicher Entwicklung kaum gerecht, betonen die Forscher.

Zur rezidivierenden Mittelohrentzündung lagen den Forschern sieben RCT und zwei NRCS vor. Die verfügbare Evidenz lege nahe, so Steele und Kollegen, dass durch den Einsatz von Paukenröhrchen die Zahl weiterer Episoden verringert werden könne. Die wissenschaftliche Basis hierfür sei jedoch schwach.

Vor allem müsse der Nutzen der Tympanotomie gegen die möglichen Folgen – vom vorzeitigen Herausrutschen des Röhrchens über Otorrhö und Cholesteatom bis hin zum Hörverlust – abgewogen werden.

Um beurteilen zu können, ob ein Kind ein besonderes Risiko entweder für die Persistenz des Ergusses oder für eine rezidivierende Mittelohrentzündung habe, seien validierte Prognosemodelle erforderlich; diese gelte es auf der Grundlage pragmatischer Studien zu entwickeln. "Für gewöhnlich ist der natürliche Verlauf beim Paukenerguss günstig", konstatieren die Forscher.

Besser Tubenbelüftungstraining

Eine aktuelle Choosing-Wisely-Empfehlung, vorgetragen vom Erlanger HNO-Spezialisten Professor Heinrich Iro auf dem diesjährigen Praxis Update, lautet: "Keine Paukenröhrchen bei ansonsten gesunden Kindern mit einer einmaligen Episode eines Paukenergusses über weniger als drei Monate!" Als praktikable und wirksame Methode bei frühen Tubenbelüftungsstörungen propagiert der Experte das sogenannte Tubenbelüftungstraining mit dreimal täglicher Autoinflation. Therapieindikationen seien vor allem die Verzögerung der Sprachentwicklung sowie bleibende Schäden am Mittelohr.