Neurologische Krankheiten

Autoantikörper als Auslöser?

Bei immer mehr Erkrankungen des Nervensystems werden Autoantikörper identifiziert. Über deren breite Palette, die von ihnen potenziell ausgelösten Erkrankungen und Therapieoptionen wurde beim EAN-Kongress berichtet.

Veröffentlicht:

Bei Epilepsie gibt es bereits Erfolge mit Immuntherapie.

© psdesign1 / stock.adobe.com

AMSTERDAM. Gedächtnisverlust, Epilepsie, psychiatrische oder Bewegungsstörungen – all diese und viele weitere Beschwerden und Krankheiten können neuen Erkenntnissen zufolge auch durch Autoantikörper ausgelöst werden und auf Immuntherapien ansprechen, teilt die European Academy of Neurology (EAN) aus Anlass des 3. EAN-Kongresses in Amsterdam mit. Während Antikörper üblicherweise den Organismus vor Infektionen oder Fremdkörpern schützen, greifen Autoantikörper das körpereigene Gewebe an, erinnert die EAN.

Lange Zeit ging man davon aus, dass das Gehirn nicht durch Autoantikörper gefährdet ist, weil es durch die Blut-Hirn-Schranke geschützt sein sollte. Inzwischen ist aber nachgewiesen, dass auch Proteine im Gehirn Ziel der Angriffe sein können. "Das ist zwar selten der Fall, aber wenn, dann führt es binnen weniger Tage oder Wochen zu schweren Erkrankungen. Die Wissenschaft hat sich diesem Phänomen in den vergangenen Jahren intensiv gewidmet, die Diagnose- und Therapiemöglichkeiten haben sich erheblich verbessert," wird Professor Angela Vincent von der Universität Oxford in der EAN-Mitteilung zitiert.

Forschung entschlüsselt Targets

Die Fortschritte beruhen auf der zunehmend möglichen Identifizierung jener Autoantikörper, die Erkrankungen des Gehirns auslösen. Diese greifen verschiedene Rezeptoren und Kanäle von Membranproteinen neuronaler und nichtneuronaler Zellen im Zentralnervensystem an. Zu diesen Zielen gehören etwa NMDA-Rezeptoren und andere Glutamatrezeptoren, GABA-und Glyzin-Rezeptoren, sowie LGI1 und CASPR2, zwei Proteine, die eine Rolle in der Nervenerregung spielen, heißt es in der Mitteilung.

Diese neuen Erkenntnisse spielen bei der Früherkennung und Diagnose eine wesentliche Rolle. "Der Möglichkeit einer Autoimmunität des Krankheitsgeschehens muss heute bei vielen akuten oder subakuten neurologischen Erkrankungen auch deshalb nachgegangen werden, weil die Beschwerden bei positiver Diagnose mit einer Immuntherapie gut behandelbar sein können", so Vincent.

Immuntherapie bei Epilepsie

Die Entdeckung solcher Autoantikörper etwa hat dazu beigetragen, die Aufmerksamkeit auf eine neue Form von Epilepsie zu lenken: Betroffene sind von häufigen, kurz auftretenden Spasmen der Arme und des Gesichts betroffen. Man geht davon aus, dass faziobrachial dystone Anfälle durch Autoantikörper gegen das Protein LGI1 ausgelöst werden.

Dr. Sarosh Irani von der Universität Oxford stellte fest, dass betroffene Patienten gut auf eine Immuntherapie ansprechen, ihre Anfälle verschwanden innerhalb von einigen Wochen, so die EAN. Unbehandelt entwickeln diese Patienten eine limbische Enzephalitis, mit massiver Amnesie. Eine Immuntherapie könnte dies verhindern.

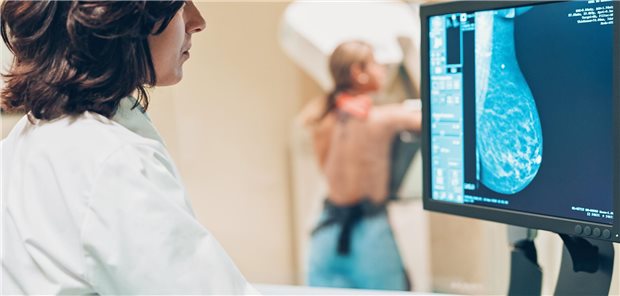

Obwohl der Zusammenhang zwischen LGI1 und anderen Autoantikörpern und Enzephalitis immer klarer wird, ist für die Diagnose nicht unbedingt ein positiver Antikörper-Test erforderlich, so Vincent. "Inzwischen gibt es publizierte Leitlinien für die Diagnose von Patienten mit Autoimmun-Enzephalitis mithilfe von sorgfältiger Anamnese, Magnetresonanz-Bildgebung und Untersuchungen der Rückenmarkflüssigkeit, also Verfahren, die in den meisten Zentren verfügbar sind."

Autoantikörpertest – bei wem?

Die Frage sei, ob auch manche therapierefraktäre Patienten mit herkömmlichen Epilepsien auf Immuntherapien ansprechen könnten, so Vincent. "Wir untersuchen das, ebenso wie eine Reihe anderer Forschergruppen. Es könnte sein, dass Autoantikörper bei einem kleinen Anteil typischer Epilepsien die Ursache der Erkrankung ist. Weitere Studien sind notwendig, um zu sehen, ob diese Patienten auf Immuntherapien ansprechen."

Mit der Verfügbarkeit kommerzieller Testkits sind Autoantikörper-Screenings inzwischen weit verbreitet. Doch es ist nicht so einfach zu definieren, welche Patienten tatsächlich sinnvollerweise auf Autoantikörper untersucht werden sollten: Immer mehr Antikörper im Blutserum und in der Rückenmarksflüssigkeit werden entdeckt. Manche sind relativ weit verbreitet, andere sehr selten.

Auch wenn der Zusammenhang zwischen spezifischen Autoantikörpern und bestimmten Symptomen häufig beschrieben wird, sind dies oft Symptome wie Krampfanfälle oder Amnesie, die auch bei anderen, weit verbreiteten Erkrankungen vorkommen. Die Zahl der angeforderten Antikörper-Tests steigt enorm an, und damit ist unvermeidbar, dass es auch zu wenig aussagekräftigen Ergebnissen kommen kann.

"Es sind die Behandler, die entscheiden müssen, auf welche Antikörper hin wir testen, ob positive Ergebnisse klinisch relevant sind und wenn ja, wie aggressiv der Patient in der Folge behandelt werden soll. Das alles kann sehr herausfordernd sein", erklärt die Wissenschaftlerin aus Oxford. (eb)