Nur ein Mythos?

Forscher zweifen an der kognitiven Reserve bei Demenz

Wer sein Gehirn zeitlebens fit hält und seine kognitiven Fähigkeiten trainiert, hat ein geringeres Demenzrisiko, so die verbreitete Annahme. US-Forscher wecken an der These der kognitiven Reserve nun Zweifel.

Veröffentlicht:

Licht im Dunkel dank Bildung?

© Mauritius Images / Ikon / Waters

Das Wichtigste in Kürze

» Frage:» Antwort:

» Bedeutung:

» Einschränkung:

Viele Kohortenstudien unterstützen gängige Annahme vom Nutzen eines "Gehirntrainings". Demnach dürfen sich Menschen, die ihr Gehirn zeitlebens gut in Schuss halten und ihre kognitiven Fähigkeiten durch geistig anspruchsvolle Tätigkeiten stetig trainieren, im Alter auf einen langsameren und später einsetzenden kognitiven Abbau und damit ein geringeres Demenzrisiko freuen. Forscher erklären dies mit der „kognitiven Reserve“..

Die Nervenzellen geistig aktiver Menschen sind besonders gut verknüpft und in einem besseren Zustand als bei geistig trägen Zeitgenossen. Sie können die Schäden bei einer beginnenden Demenz entsprechend besser kompensieren, weshalb sich eine Demenz bei ihnen später bemerkbar machen sollte.

Eine aktuelle Langzeitanalyse kann genau dies aber nicht bestätigen. Gebildete Ältere erkranken danach ähnlich früh wie weniger gebildete, auch verläuft der geistige Abbau mit ähnlichem Tempo. Allerdings wurde das Bildungsniveau in der Studie nur an der Zahl der Schul- und Ausbildungsjahre festgemacht. Entscheidender für die kognitive Reserve ist möglicherweise, was nach der Ausbildung geschieht.

Keine Unterschiede beim kognitiven Abbau

Ein Team um Dr. Robert Wilson, Rush University Medical Center, Chicago, hatte für die Analyse Daten von zwei klinisch-pathologischen Kohortenstudien analysiert: der „Religious Orders Study“ mit katholischen Ordensmitgliedern sowie des „Rush Memory and Aging Project“ mit älteren Menschen aus dem Großraum Chicago. Alle Teilnehmer hatten eingewilligt, für den Rest ihres Lebens an jährlichen klinischen und kognitiven Untersuchungen teilzunehmen und im Todesfall ihr Gehirn auf neurodegenerative Erkrankungen untersuchen zu lassen (Neurology 2019; online 6. Februar).

Die Forscher um Wilson konnten Angaben zu knapp 2900 anfangs noch demenzfreien Teilnehmern auswerten, diese waren zu Beginn im Mittel knapp 78 Jahre alt und hatten in jungen Jahren eine Ausbildungszeit von 16 Jahren absolviert. Drei Viertel waren Frauen.

Die Teilnehmer wurden im Mittel acht Jahre nachuntersucht. In dieser Zeit entwickelten knapp 700 von ihnen eine Demenz, etwa 1000 starben. Die Forscher konnten die Gehirne von mehr als 400 Demenzkranken nach deren Tod untersuchen.

Entsprechend ihrer Ausbildungsdauer wurden die Teilnehmer in solche mit hohem, mittlerem und niedrigerem Bildungsniveau eingeteilt. Grundlage dafür waren Ausbildungszeiten von mindestens 17 Jahren, 12 bis 17 und unter 12 Jahren.

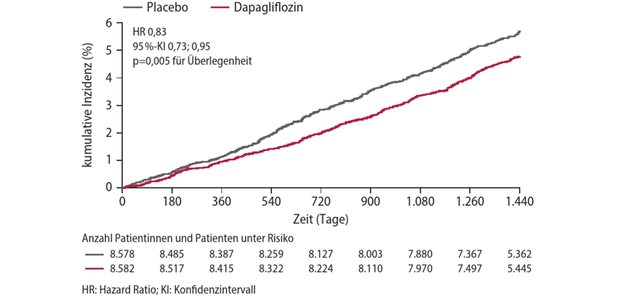

Bildeten die Forscher nun den kognitiven Verlauf gegen die Zeit ab – basierend auf 17 Kognitionstests, dann war die globale kognitive Funktion bei Probanden mit längerer Ausbildungsdauer zwar insgesamt besser, sie nahm jedoch in ähnlichem Maße ab wie bei Probanden mit kürzerer Ausbildungsdauer. In anderen Worten: Das kognitive Ausgangsniveau war bei höherer Bildung höher, der kognitive Abbau verlief aber ähnlich schnell, die Kurven liefen parallel.

Parallel verlaufende Kurven konnten die Forscher auch bei den Teilnehmern beobachten, die an einer Demenz erkrankten: Etwa 1,8 Jahre vor Demenzdiagnose beschleunigte sich der kognitive Abbau dramatisch, auch hier gab es keine Unterschiede beim Zeitpunkt des kognitiven Abbaus oder dessen Geschwindigkeit zwischen Personen mit hoher und niedriger Bildung, lediglich das Ausgangsniveau differierte.

Ähnliches beobachteten sie bei den gestorbenen Teilnehmern: Drei bis vier Jahre vor dem Tod beschleunigte sich der kognitive Abbau deutlich, die kognitive Leistung ging bei langen Ausbildungszeiten sogar schon etwas früher in die Knie.

Nun könnte man annehmen, dass der beschleunigte kognitive Abbau bei höherem Bildungsniveau zumindest im höheren Alter beginnt, doch auch das war nicht der Fall. Was sich lediglich zeigen ließ, war eine Parallelverschiebung der kognitiven Leistung um zwei Jahre im Schnitt und um etwa ein Jahr bei beginnender Demenz. Höheres Bildungsniveau hat danach zwar einen Einfluss auf das Ausmaß der kognitiven Leistung im Alter, nicht aber auf den Beginn einer Demenz und die Rate des kognitiven Abbaus.

Ähnlich viele Amyloid- und Tau-Ablagerungen

Schauten sich die Wissenschaftler um Wilson einzelne kognitive Domänen an, fanden sie keine größeren Abweichungen von diesem Schema, lange ausgebildete Personen tendierten sogar zu einem schnelleren Verlust des episodischen Gedächtnisses und der Wahrnehmungsgeschwindigkeit.

Betrachteten sie die neuropathologischen Veränderungen wie Amyloid- und Tau-Ablagerungen, ergaben sich ebenfalls keine Unterschiede zwischen Personen mit langer und kurzer Ausbildung. Solche waren auch nicht erwartet worden, schließlich gehen Forscher davon aus, dass die pathologischen Veränderungen unabhängig von der kognitiven Reserve vonstattengehen.

Erwartet worden war jedoch, dass eine gute kognitive Reserve pathologische Veränderungen bis zu einem gewissen Grad funktionell kompensiert. Danach sollte der beschleunigte kognitive Abbau bezogen auf die Amyloid- und Tau-Ablagerungen bei großer Reserve später einsetzen, also zu einem Zeitpunkt mit deutlich mehr Ablagerungen.

Beobachtet wurde aber das Gegenteil: Die neuropathologischen Veränderungen machten sich bei Personen mit langer Ausbildungszeit sogar früher über einen beschleunigten kognitiven Abbau bemerkbar, und das widerspricht ganz klar der Reserve-Hypothese.

Wie passen die Resultate nun zu den Ergebnissen von Studien, die eher günstige Auswirkungen eines hohen Bildungsniveaus auf den kognitiven Abbau sehen? Eine frühere Auswertung der beiden Kohortenstudien hatte noch die Reserve-Hypothese unterstützt. In der aktuellen Analyse hätten jedoch deutlich mehr Teilnehmer über einen längeren Zeitraum beobachtet werden können, wodurch vermutlich mehr Personen mit sich langsam entwickelnder Demenz einbezogen wurden, geben Wilson und Mitarbeiter zu bedenken.

Die aktuelle Analyse sei damit wohl aussagekräftiger. Auf der anderen Seite bezweifeln sie einen allzu großen Einfluss der Ausbildung auf die kognitive Reserve. Vermutlich prägten geistig anspruchsvolle Beschäftigungen, soziale Aktivitäten oder ein Sinn im Leben in den letzten Lebensdekaden die Resilienz des Gehirns stärker als die Zahl der als junger Mensch verbrachten Ausbildungsjahre.

Ein Schwachpunkt der Studie ist zudem ein insgesamt sehr hohes Bildungsniveau. Es gab nur wenige Teilnehmer mit weniger als zwölf Ausbildungsjahren. Das könnte die Resultate verzerrt haben.