Langener Wissenschaftspreis

"Mülltrennung" des Immunsystems unter der Lupe

Wie kann das menschliche Immunsystem zwischen "selbst" und "fremd" unterscheiden? Das haben der Österreicher Professor Gerhard Krönke und sein Team geklärt.

Veröffentlicht:LANGEN. Der 39-jährige Forscher Professor Gerhard Krönke, der an der Universitätsklinik Erlangen eine Professur für Translationale Immunologie innehat, ist mit dem mit 15.000 Euro dotierten Langener Wissenschaftspreis ausgezeichnet worden.

"Mit dem Preis wird ein Wissenschaftler geehrt, dessen Forschung zur Autoimmunität für die Rheumatologie, die klinische Immunologie und die Infektiologie bedeutsam ist. Diese Forschungsarbeiten helfen, die Immuntoleranz des Körpers besser zu verstehen, was eine Voraussetzung für die Entwicklung neuer Therapien zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen ist", wird Professor Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), in einer Mitteilung des PEI zitiert. Im Mittelpunkt der Forschung des Österreichers Gerhard Krönke stehe die Frage, wie das menschliche Immunsystem zwischen "selbst" und "fremd" unterscheiden kann, so das Paul-EhrlichInstitut (PEI) in einer Mitteilung zur Preisverleihung. Fehlerhafte Entscheidungen des Immunsystems könnten ja dazu führen, dass Immunzellen körpereigene Organe und Gewebe angreifen und es zu Autoimmunerkrankungen kommt. Das Team um Krönke habe zeigen können, dass unterschiedliche Subtypen von Makrophagen das Abwehrsystem steuern.

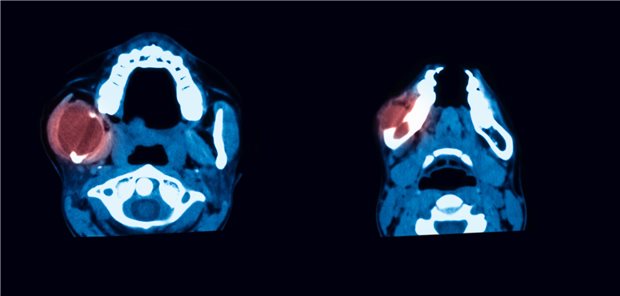

Makrophagen nehmen Krankheitserreger und körpereigene Zellen oder Zellbestandteile in sich aufnehmen und verdauen sie. In allen Organen und Geweben gibt es Gewebsmakrophagen. Zusätzlich können inflammatorische Makrophagen bei Entzündungsprozessen und Infektionen ins Gewebe einwandern. Vergleichbar mit einer "Mülltrennung" werden in Entzündungsprozessen tote körpereigene Zellen durch Gewebsmakrophagen entsorgt, während extrazelluläre Pathogene primär durch inflammatorische Makrophagen phagozytiert und anschließend durch das Immunsystem bekämpft werden, erklärt das PEI in seiner Mitteilung.

Auf diese Weise könnten Antigene aus körpereigenen Zellen und Krankheitserreger getrennt prozessiert und gefahrlos körpereigene Antigene aus abgestorbenen Zellen entsorgt werden. Dieser Mechanismus verhindere, dass das Immunsystem sich gegen körpereigene Zellen richtet und dadurch Autoimmunerkrankungen entstehen. Von 1996 bis 2002 studierte Professor Gerhard Krönke Humanmedizin an der Medizinischen Universität Wien. Im Anschluss an das Studium arbeitete Krönke bis 2004 im Rahmen eines Postgraduiertenstipendiums am Institut für Gefäßbiologie, Universität Wien und von 2004 bis 2006 am "Cardiovascular Research Centre" der "University of Virginia", Charlottesville, USA. 2006 ging Krönke in die Innere Medizin der Universitätsklinik Erlangen, wo er seit 2016 eine Professur für Translationale Immunologie innehat.

Zusammen mit der Stadt Langen hat das Paul-Ehrlich-Institut den Wissenschaftspreis erstmalig im Jahr 1993 ausgeschrieben. Der Preis wird seitdem alle zwei Jahre an erfolgreiche Forscher vergeben. Mit der Auszeichnung wird auch an die bahnbrechenden Leistungen des vor 100 Jahren verstorbenen Forschers Paul Ehrlich erinnert.(eb)