Neue Empfehlungen stärken Stellenwert der Ganzkörperplethysmographie

Die Deutsche Atemwegsliga und die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin haben gemeinsam neue Empfehlungen zur Ganzkörperplethysmographie herausgegeben.

Veröffentlicht:

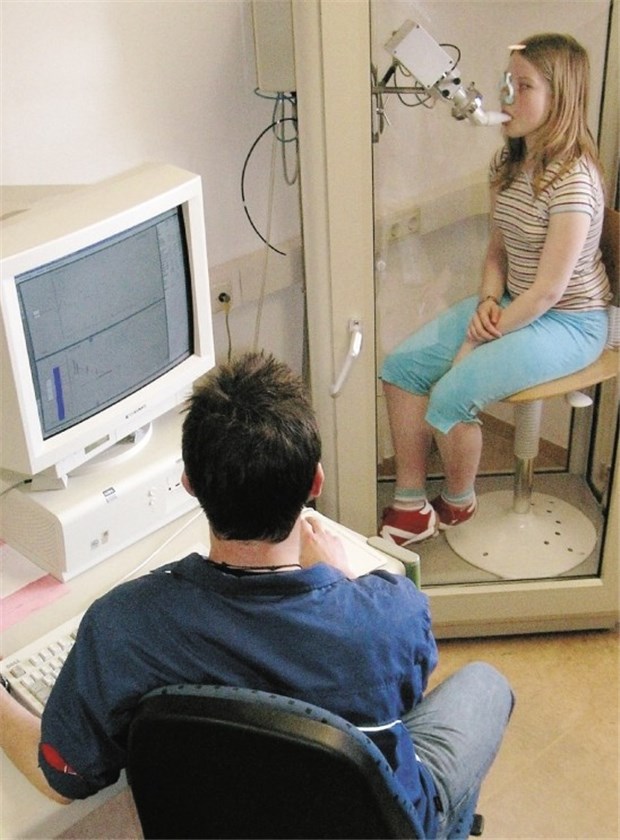

Lungenkrankes Kind bei der Ganzkörperplethysmographie. Diese Methode ist eine wichtige Ergänzung zur Spirometrie.

© Foto: CJD Asthmazentrum Berchtesgaden

Die Ganzkörperplethysmographie ist besonders wertvoll bei der Diagnose von Lungenerkrankungen, die auf einer Überblähung beruhen, sagte Professor Carl-Peter Criée bei der Vorstellung der neuen Empfehlungen in Mannheim.

Um die Lungenfunktion eines Patienten zu messen, wird vor allem die Spirometrie eingesetzt. Diese stößt aber an ihre Grenzen, gab der Pneumologe aus Bovenden-Lenglern zu bedenken. "Eine Mukoviszidose, Linksherzinsuffizienz, Lungenfibrose oder Zwerchfellparese können wir mit der Spirometrie nicht beurteilen. Hier brauchen wir eine Methode, um das gesamte Lungenvolumen messen zu können", so Criée bei einer Pressekonferenz. Hier sei die Ganzkörperplethysmographie eine wichtige Ergänzung zur Spirometrie.

Ein Vorteil der Ganzkörperplethysmographie ist zum Beispiel auch, dass die Ruheatmung selber und die Effekte von Medikamenten auf diese besser beurteilt werden können. Bei dieser Methode wird der Grad der Atemwegsobstruktion direkt in Form des Atemwegswiderstandes während der Ruheatmung bestimmt. Dabei handelt es sich um den natürlichen Widerstand, den die Atemwege bei normaler Ein- und Ausatmung dem Luftstrom entgegensetzen. Bei der Spirometrie dagegen wird der Grad der Atemwegsobstruktion indirekt anhand der Einschränkung des Atemstroms bei forcierter Ausatmung bestimmt.

Methode ist unabhängig von der Mitarbeit des Patienten.

"Der große Vorteil bei der Ganzkörperplethysmographie ist, dass sie im wesentlichen von der Mitarbeit des Patienten unabhängig ist", so Criée. Der Patient müsse keine maximalen Atemmanöver wie bei der Spirometrie machen. "Denn manche Patienten können dies nicht, sie sind zu schwach, manche husten dabei, und manche wollen es auch nicht".

Exemplare der 56 Seiten umfassenden Empfehlung können bei der Deutschen Atemwegsliga angefordert oder als pdf heruntergeladen werden unter www.atemwegsliga.de